【日本版】プロダクトマネージャーのキャリアパス・経験年数・想定年収・なる方法について

日本におけるプロダクトマネージャー(PdM・PM)のキャリアパスや必要となる経験年数の目安、グレードごとの想定年収やプロダクトマネージャーになる方法について紹介をします。調べるとよくでてくるのは米国(主にシリコンバレー)の事例が多いのですが、こちらは私自身の経験や他社のPdMと話した中で得た日本の事例をもとに紹介しております。

▼こちらもおすすめ

現役PdMが厳選!プロダクトマネジメントのおすすめ本

▼プロダクトマネージャーのキャリアについて学べる本

プロダクトマネージャーになりたい人のための本

プロダクトマネージャーのキャリアパスや年収

典型的なプロダクトマネージャーのキャリアパスとしては以下のようなイメージです。経験年数の目安や、想定年収にも触れておきます。もちろん企業の規模やフェーズにもよりますが、2023年の日本のプロダクトマネージャーにおける平均的なレンジ範囲内と大差ない認識です。

| グレード | 目安の経験 | 想定年収 |

| ジュニアプロダクトマネージャー | ~2年 | 400~500万円 |

| プロダクトマネージャー | 3~5年 | 500~800万円 |

| シニアプロダクトマネージャー | 5~10年 | 800~1000万円 |

| CPO | 10年~ | 1000万円〜 |

ジュニアプロダクトマネージャー

- プロダクトマネージャーになりたての人

- プロダクトマネージャーやシニアプロダクトマネージャーのサポートを受けながら案件をこなしていく

- 知識やスキルが不足している状態で一人では回せない

- エンジニアやデザイナーとのコミュニケーションもまだまだな状態

プロダクトマネージャー

- プロダクトマネージャーとして一人前の状態

- 一人で問題なく案件やプロジェクトを回すことができる

- エンジニアやデザイナーからの信頼がある状態

- 特定の機能やKPIを任されて自ら考えて動くことが求められる

- アイデア出し、要件定義、開発ディレクション、分析スキルなどはもちろん、他のステークホルダーとの折衝スキルも必要

- プロダクトの中長期的な戦略やビジョン策定をする場合もある

- このグレードに達するまではとてつもない努力が求められる

シニアプロダクトマネージャー

- 経験抱負なプログラミングマネージャー。メンバーや役職者からの信頼も厚い。

- プロダクトの中長期的な戦略・方針の策定をする

- プロダクトマネージャーの育成・採用にも積極的に関与する

- 組織を横断してイシュー整理や施策推進をしていくスキルが必要

- 単一プロダクトの責任者をしたり、全社のプロダクトを管理する場合もある

- プロダクトマネージャーが次に目指すキャリアパスとして最も一般的

- プロダクトマネージャーの中でも全員がなれるわけではない。一定の努力量、賢さ、コミュニケーション能力、熱量がないとこのレベルにはなれない

CPO・VP of Product

- CPOとVP of Productが別々にいる場合もある。CPOがプロダクトの最高責任者。VP of Productは各プロダクト部門のトップのイメージ。

- プロダクト組織全体の管理・統括を担い、全社プロダクトの戦略・方針や結果に責任を持つ

- プロダクトマネージャーのキャリアパスの最終地点

- マネジメント中心

- ほとんどの人はCPOにはなれない(基本的には1組織に1人までなのでポジション数も少ない)

どうすればプロダクトマネージャーになれるのか?

プロダクトマネージャーになるためにはいくつかの方法があります。おすすめは社内異動です。

| 手段 | おすすめ度 |

| 社内で別部署に異動 | ★★★★★ |

| 社内で新規事業立ち上げ | ★★ |

| 週末起業(自分でプロダクト開発・運営) | ★★★★ |

| 転職する(未経験可のポジション) | ★★★ |

社内で別部署に異動

- これが最もおすすめです。社内でカスタマーサポート、セールス、アナリスト、エンジニア、デザイナー、などをやっている場合はスタートしやすいです。

- 自分の強みを活かしつつ、わからない部分はすでに社内に知り合いがいる状態なので、色々教えてもらいましょう

- カスタマーサポートやセールスをやっている人は顧客の声を最もよく知ってますし、アナリストであればデータ分析、エンジニアなら技術、デザイナーならUXに強いPdMとして、バリューを発揮しやすいハズです

- 社内にプロダクトを開発・運営している組織があるなら、まずそこに異動するチャンスが無いかを伺いましょう

社内で新規事業立ち上げ

- 社内で新規事業立ち上げの公募やそういう役割にいる場合はこれも悪くないですが、そこまでおすすめはしません

- ゼロから事業やプロダクトを立ち上げるというのは相当な努力や苦痛を伴います。しばらくはプライベートもスキルアップに当てたり、ワーカホリック状態になる可能性が高いです

- また、事業が軌道に乗らないと、経験としてもあまり多くのことはできないので、単純にプロダクトづくり以外の不確実性が高く難易度は高いです

- よくあるケースとしては、30歳ぐらいであれば、1-2年でゼロイチのプロダクト立ち上げと少しばかりの成果を作りあげて、別の会社でプロダクトマネージャとして転職する人が多いです

参考)新規事業立ち上げのおすすめ本ランキング!現役コンサルタントが厳選 では新規事業立ち上げの本を紹介しています^^

週末起業(自分でプロダクト開発・運営)

- あまり社内でPdMになるチャンスが無い人はこの案はおすすめです

- 自分が欲しいと思うプロダクトをゼロから企画して開発・運営をします

- プロダクトマネージャーとして最も重要なのは、課題の見極めとそれに対するソリューション構築、推進力なので、副業でも十分にスキルセットは身につけられます

- エンジニアリングができない人で、知り合いにエンジニアがいない場合は、ノーコードツールでも良いので立ち上げてみましょう(参考:【初心者向け】ノーコード・ローコードのおすすめ本・入門書)

- こちらもある程度実績を作らないと魅力的なポジションで転職は難しいですが、プロダクト開発・運営の経験を伝えつつ、自分の本職のスキル(例:営業、CS、エンジニア、デザイン、アナリティクスなど)で強みをうまくかけ合わせれば、転職で潜り込んで、プロダクトマネージャーとしてのキャリアを始められる可能性はあります

転職する(未経験可のポジション)

- 年齢や本職で獲得したスキル・実績にもよりますが、未経験でも転職でプロダクトマネージャーになることも可能は可能です

- ただ現在の日本において「プロダクトマネージャー」という求人を出している企業はそれなりに経験者を求める傾向にあるので、肩書として未経験からプロダクトマネージャーになるのはかなり厳しいです

- いきなり有名企業のPdMはほぼ無理だと思ったほうが良いです(基本的に最低3年以上の経験者を求めています)

- まずは未経験可のポジション(webディレクターやサービス企画、受託開発・SIerなどのポジションがまずは多いかも)を狙いにいき、実務経験をつけていきましょう!

- ただ基本的にプロダクトマネージャーの採用は未経験ではあまりやっていないので、前述したようにアピール材料として自分でプロダクトを週末に立ち上げ・運営するなどの経験をまずしておくのがおすすめです。プロダクト開発においては知識も重要ですが、何よりも実務経験が重要です。

転職についてはこちらも参考に:転職のおすすめ本・書籍ランキング〜面接対策、内定獲得、成功法、思考法など〜

プロダクトマネージャーに必要なスキルは?

プロダクトマネージャーになるためにどんなスキルが必要でしょうか?

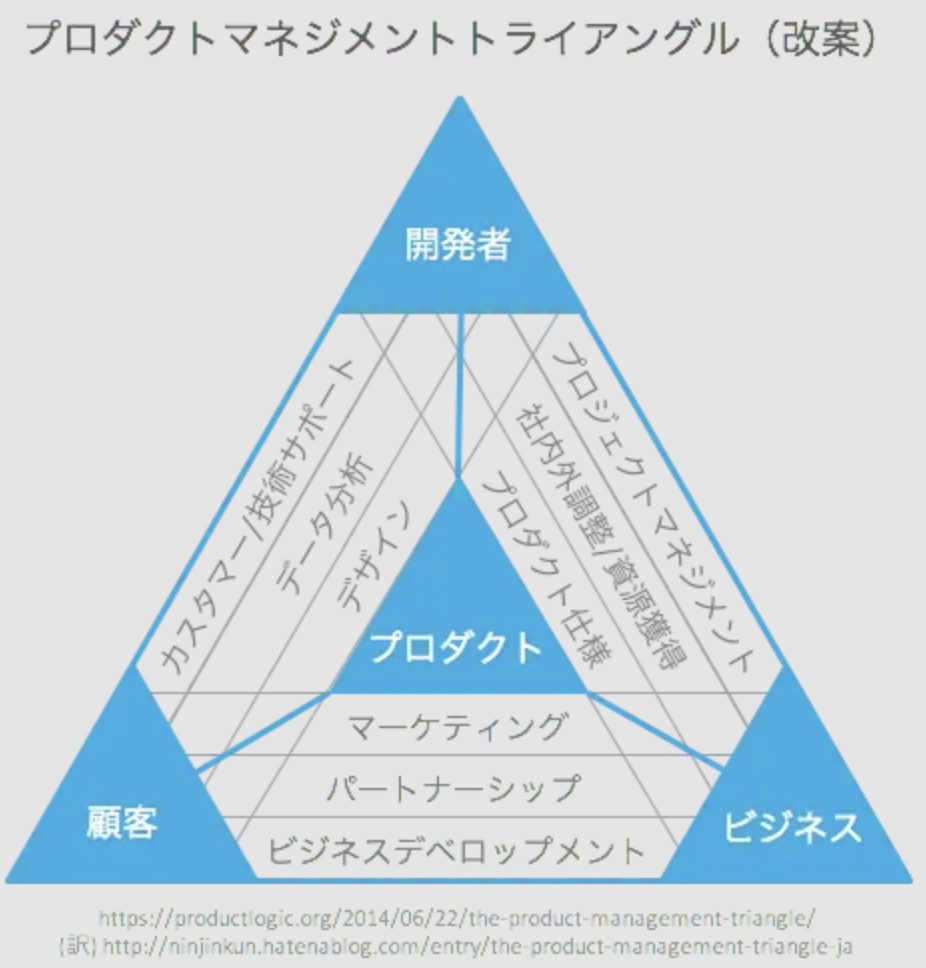

会社にもよりますが、主に「開発者」「顧客」「ビジネス」の3要素を俯瞰して成果を出していくのがプロダクトマネージャーです。よって、これらスキルを身につける必要があります。

引用元:プロダクトマネジメントトライアングルと各社の PM の職責と JD

最初はまず自分のこれまでの経験を整理して、「どの領域なら現役のプロダクトマネージャーよりも精通しているか?」を理解し、何か強みをもつことが肝要だと思います。例えば以下のようなイメージです。

- エンジニア出身のPdMなら、プロダクト仕様などの「開発者」面に強みをもつ

- デザイナー出身のPdMなら、デザインなど「顧客」面に強みを持つ

- セールス出身のPdMなら、ビジネスデベロップメントやパートナーシップなど「顧客」や「ビジネス」に強みを持つ

- マーケティング出身のPdMなら、マーケティングやデータ分析など「顧客」や「ビジネス」に強みを持つ

などです。最終的にはある程度広い範囲を知らないと厳しいですが、自分の苦手な部分は他の専門職種の力を頼って、チームの総力戦で価値を作っていくのが仕事です。

▼プロダクトマネージャーのキャリアについて学べる本

プロダクトマネージャーになりたい人のための本

スキルの範囲はとても幅広いので、以下でキャッチアップしておくべき定番本や技術本を紹介しています。参考にしていただければと思います。

参考記事:現役PdMが厳選!プロダクトマネジメントのおすすめ本

ちなみにテクノロジーの理解も当然必要で、より具体的に優先度高く身につけるべき技術的なスキルは何か?について以下の記事で紹介しています。

参考記事:プロダクトマネージャーに必要な技術的な知識・スキルについて

また、自分はデータ分析を強みとするPdMだと自負しているのですが、スキルとしてSQLを使いこなせるためにおすすめの本や勉強方法を以下記事で紹介しています。