【2025年】「生成AIパスポート」を徹底解説!試験概要、おすすめ勉強法、シラバス、など

生成AI活用スキルを習得したいAI初心者のために誕生した資格試験「生成AIパスポート」について、本記事で解説していきます!

生成AIパスポート試験に限らず資格試験の勉強に共通することですが、出題範囲も広く限られた時間の中で合格するためには、効率的な勉強をすることが肝心です。本記事では、2025年最新情報に基づき、今注目を集めている「生成AIパスポート」について、合格者の声・体験談を交えながら、その全貌を徹底解説します。具体的には、以下の内容を網羅しています。

- 「生成AIパスポート」の試験概要、目的、対象者、レベル感

- 試験範囲(シラバス)、出題形式、合格基準、受験申し込み方法

- 合格に向けた効率的な勉強法、合格者の声、おすすめの参考書

- 資格取得の具体的なメリットと、知っておくべき注意点

- よくある質問とその回答

この記事を最後まで読むことで、「生成AIパスポート」に関するあらゆる疑問が解消され、資格取得に向けた具体的な第一歩を踏み出すことができるはずです!

▼おすすめテキスト・参考書・問題集

▼関連記事(AIについて勉強したい人向け)

・生成AIのおすすめ本・参考書(定番本、ChatGPT、ビジネス活用、大規模言語モデルなど)

・AI・人工知能のおすすめ本・参考書ランキング〜生成AIやプログラミングなども紹介〜

はじめに:なぜ今「生成AIパスポート」が注目されるのか?

生成AIという新たなテクノロジーによって、私たちの社会やビジネスはかつてないほどの変革の波に直面しています。文章作成、画像生成、音楽制作、プログラムコード生成など、これまで人間の創造性に委ねられていた領域にまでAIが進出し、その可能性は日々拡大しています。このような時代背景の中で、個人のスキルセットとして、また企業の競争戦略として、「生成AI活用リテラシー」の重要性が急速に高まっています。

生成AIの急速な普及と社会へのインパクト

ChatGPTの登場以降、Bard(現Gemini)、Stable Diffusion、Midjourneyといった多様な生成AIサービスが次々とリリースされ、ビジネスシーンだけでなく、教育、医療、エンターテイメントなど、あらゆる分野で活用が始まっています。

例えば、大手広告代理店グループの電通デジタルは、生成AIを活用して広告クリエイティブの制作効率を向上させる取り組みを進めています。また、メルセデス・ベンツなどの海外の大手自動車メーカーでは、デザイン部門でAIを活用し、初期のデザイン案の生成や人間では思いつかないようなパターンの探求に利用しています。

このように、生成AIは私たちの生活や仕事に深く浸透しつつあり、その影響力は今後ますます増していくことは間違いなく、この大きな変化の波を乗りこなし、むしろチャンスとして捉えるためには、生成AIに関する正しい知識とスキルが不可欠です。

▼実際に生成AIパスポートを受講した人のコメント

広告代理店 クリエイティブディレクター(28歳・Yさん):

「コピーライティングに生成AIを使う機会が増えましたが、著作権とデータ出典の話題になると議論が止まるんです。クライアントを説得する材料が欲しくて、『資格で最低限のリスクマネジメントを押さえたい』と思ったのがきっかけです。」

フリーランス コンテンツライター(32歳・Oさん):

「案件提案のとき“AIポリシーが整っているか”を聞かれる機会が増え、『私は資格で基礎知識を押さえていますよ』と示すと受注率が上がるんじゃないかと考えました。自己投資だと思って挑戦しました。」

企業が求める「生成AIリテラシー」とは

企業が今、社員に求めている「生成AIリテラシー」とは、単に生成AIツールを使えるという操作スキルだけではありません。具体的には、以下の3つの要素が重要視されています。

- 基礎知識と仕組みの理解

- 生成AIがどのような技術で成り立っているのか、得意なこと・苦手なこと、倫理的・法的な注意点は何か、といった基本的な知識を理解していること。

- これにより、適切な場面で適切なツールを選択し、リスクを回避しながら活用することができます。

- 実践的な活用能力

- 自身の業務や課題に対して、生成AIをどのように活用すれば効果的かを発想し、具体的なプロンプト(指示)を与えて望む結果を引き出す能力

- これには、試行錯誤を繰り返しながら最適なプロンプトを見つけ出す「プロンプトエンジニアリング」のスキルも含まれます。

- 批判的思考と判断力

- 生成AIが出力した情報が常に正しいとは限りません。その内容を鵜呑みにせず、事実確認を行い、誤情報や偏見が含まれていないかを見抜く批判的思考力。

- そして、生成物をどのように活用するか、倫理的に問題はないかなどを適切に判断する能力が求められます。

多くの企業は、全社員がこの生成AIリテラシーを一定レベルで備えることが、今後の事業成長に不可欠だと認識し始めています。そのため、生成AIを使いこなせる人材は、業務効率化やイノベーション創出のキーパーソンとして、今後ますますその価値を高めていくでしょう。

「生成AIパスポート」とは?試験の基本情報を知ろう

「生成AIパスポート」は、生成AIに関する基礎知識、倫理観、そして基本的な活用スキルを体系的に習得し、それを証明するための資格試験です。急速に進化するAI技術に対応できる人材育成を目的としており、ビジネスパーソンを中心に幅広い層から注目を集めています。

公式サイトはこちら:生成AIパスポート

「生成AIパスポート」の概要と目的

主催団体と資格の位置づけ

「生成AIパスポート」は、一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)が主催する認定資格です。GUGAは、生成AIの正しい知識と活用方法を社会に広め、健全なAI利用環境の醸成を目指して設立された団体です。

資格の位置づけとしては、生成AIに関する入門的・基礎的な知識とスキルを問うものであり、特定の専門職向けというよりは、職種や業種を問わず、すべてのビジネスパーソンが備えておくべき「共通言語」としてのリテラシーレベルを認定することを目的としています。今後、企業が新入社員研修や既存社員のスキルアップ研修の一環として、この資格取得を推奨するケースが増えることも予想されます。また、より専門的なAI関連資格へのステップアップを目指す上での土台作りとしても有効です。

取得することで証明できるスキル

「生成AIパスポート」を取得することで、以下のようなスキルや知識を有していることを客観的に証明できます。

- 生成AIの基礎知識

- 生成AIの定義、歴史、主な種類(テキスト生成、画像生成、音声生成など)、基本的な仕組み(大規模言語モデルLLMの概要など)、代表的なAIモデル(GPTシリーズ、Gemini、Stable Diffusionなど)に関する基本的な理解。

- 倫理的・法的課題への意識

- 生成AI利用に伴う著作権、個人情報保護、フェイク情報、バイアスといった倫理的・法的なリスクや課題を認識し、責任ある利用のための基礎的な知識。

- 基本的な活用スキル

- 生成AIツールを実際に利用する上での基本的な操作方法、効果的なプロンプト(指示文)作成の基礎、そして生成物の適切な評価と活用方法。

- 主要な活用事例の理解

- ビジネスにおける業務効率化(文章作成支援、情報収集、アイデア発想支援など)や、各業界での具体的な活用事例に関する知識。

これらのスキルは、現代のビジネスパーソンにとって、デジタルリテラシーや情報リテラシーと同様に、必須の教養となりつつあります。資格取得を通じて、これらの知識を体系的に学ぶことで、自信を持って生成AIを活用し、日々の業務やキャリア形成に役立てることができるでしょう。

資格の将来性、キャリアへどう活きるか

「生成AIパスポート」の将来性は非常に高いと言えます。デジタルトランスフォーメーション(DX)が叫ばれる中、AI、特に生成AIの活用は、企業の生産性向上や競争力強化に不可欠な要素となっています。そのため、生成AIに関する正しい知識と活用スキルを持つ人材の需要は、今後ますます高まることが予想されます。

転職やキャリアアップにおいても有利に働く可能性があります。特に、DXを推進している企業や、AI技術の導入に積極的な企業では、生成AIリテラシーを持つ人材を高く評価する傾向があります。履歴書や職務経歴書に「生成AIパスポート取得」と記載することで、学習意欲の高さや新しい技術への適応能力をアピールできます。面接の場でも、具体的な活用アイデアやAI倫理に関する自身の考えを述べることで、他の候補者との差別化を図ることができるでしょう。

あるIT企業の人事担当者は、「2025年現在、生成AIに関する基礎知識は、WordやExcelのスキルと同様に、ビジネスパーソンにとっての『当たり前』になりつつあります。特に若手〜中堅社員がこの資格を持っていると、新しい技術へのキャッチアップ能力や、今後の成長ポテンシャルを感じますね」と語っています。

このように、「生成AIパスポート」は、個人のスキルアップはもちろんのこと、キャリアの選択肢を広げ、将来性を高める上で、非常に有効な資格と言えるでしょう。

試験の対象者とレベル感

どのような人におすすめの資格か

「生成AIパスポート」は、特定の専門家だけでなく、非常に幅広い層におすすめできる資格です。具体的には、以下のような方々に特におすすめです。

- すべてのビジネスパーソン

- 職種(営業、マーケティング、企画、人事、経理、開発など)や役職(新入社員から管理職まで)を問わず、生成AIを業務に取り入れて生産性を向上させたいと考えている方

- 学生

- これから社会に出るにあたり、AI時代に必須となる基礎知識を身につけておきたい学生

- 経営者・管理職

- 自社で生成AIをどのように導入・活用すべきか、その可能性とリスクを理解し、適切な意思決定を行いたい方。社員のAIリテラシー向上を推進する立場の方

- IT・AI分野に興味があるが、専門知識はない方

- AIの世界への第一歩として、体系的に基礎を学びたいと考えている方。

特に、「最近よく聞くけど、生成AIって結局何ができるの?」「仕事で使ってみたいけど、何から勉強すればいいかわからない」といった漠然とした疑問や不安を抱えている方にとって、この資格の学習は、生成AIの世界への明確な入り口となるでしょう。

ITやAIの知識がない、未経験の人でも合格可能か?

結論から言うと、ITやAIに関する専門的な前提知識がない未経験の方でも、十分に合格は可能です。 「生成AIパスポート」は、まさにそのような方々を対象に、生成AIの基礎から学べるように設計されています。

この資格試験は、高度な数学の知識やプログラミングスキルを問うものではありません。むしろ、生成AIの概念、倫理、基本的な使い方、社会への影響といった、文系・理系を問わず理解しておくべきリテラシーが中心となります。

実際に、合格者の中には、「文系出身で、これまでITとは無縁の仕事をしてきましたが、公式テキストと問題集を中心に学習し、3ヶ月で合格できました。専門用語も丁寧に解説されていて、初学者でも取り組みやすかったです」といった声も聞かれます。重要なのは、新しいことを学ぶ意欲と、コツコツと学習を継続する姿勢です。

IT系資格との関連性・違い(例:ITパスポート、G検定など)

「生成AIパスポート」と他のIT・AI系資格との関連性や違いを理解しておくことは、自身の学習目標やキャリアプランに合わせて最適な資格を選択する上で重要です。

- ITパスポート(iパス):

- 主催: 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)

- 対象: ITを利活用するすべての社会人・学生

- 内容: ITに関する基礎知識全般(情報セキュリティ、ネットワーク、データベース、経営戦略、法務など)を幅広く網羅。AIに関する項目も含まれますが、ごく一部です。

- レベル感: ITの入門・基礎レベル。

- 「生成AIパスポート」との違い: ITパスポートがIT全般の幅広い基礎知識を問うのに対し、「生成AIパスポート」は「生成AI」という特定分野に特化し、より深く掘り下げた知識と活用リテラシーを問います。ITパスポート取得者が次に目指す資格としても親和性があります。

- 参考記事:【2025年】ITパスポート合格者おすすめの参考書・問題集12冊!独学の勉強方法も紹介

- G検定(ジェネラリスト検定):

- 主催: 一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)

- 対象: AI・ディープラーニングを事業に活用するジェネラリスト

- 内容: AI・ディープラーニングの基礎知識、技術的トレンド、法律・倫理、ビジネス活用事例など。機械学習やディープラーニングの仕組みについても、ある程度踏み込んだ理解が求められます。

- レベル感: AI分野の入門〜中級レベル。ITパスポートより専門性が高い。

- 「生成AIパスポート」との違い: G検定はAI全般(特にディープラーニング)の知識を問うのに対し、「生成AIパスポート」は生成AIに特化しています。G検定の内容には生成AIも含まれますが、「生成AIパスポート」の方がプロンプトエンジニアリングの基礎や具体的なツール活用など、より実践的な活用リテラシーに重点を置いている可能性があります(※実際のシラバスによる)。G検定と「生成AIパスポート」は、カバーする範囲や深さに違いがあり、両方取得することでAIに関する知識をより多角的に深めることができるでしょう。

- 参考記事:G検定のおすすめ本やテキスト・問題集を合格者が厳選!【2025年】

- E資格(エンジニア資格):

- 主催: 一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)

- 対象: AI・ディープラーニングを実装するエンジニア

- 内容: ディープラーニングの理論を理解し、適切な手法を選択して実装する能力を問う。数学(線形代数、微分積分、確率統計)やプログラミング(Python)の知識が必須。

- レベル感: AI分野の専門・実装レベル。G検定よりもはるかに高度。

- 「生成AIパスポート」との違い: E資格はAIエンジニア向けの高度な専門資格であり、実装スキルが求められます。「生成AIパスポート」は、より広範な層に向けたAIリテラシー向上を目的としており、プログラミングスキルは必須ではありません。

- 参考記事:E資格の過去問は?おすすめ講座・認定プログラムや給付金も紹介

まとめると、「生成AIパスポート」は、「生成AI」という最先端かつ社会的にインパクトの大きい分野に特化した、最も間口の広いリテラシー資格と位置づけることができます!

試験の基本情報(範囲と出題形式、合格率など)

「生成AIパスポート」の学習を進める上で、試験範囲(シラバス)と出題形式を正確に把握しておくことは非常に重要です。これにより、効率的な学習計画を立て、的を絞った対策を行うことができます。

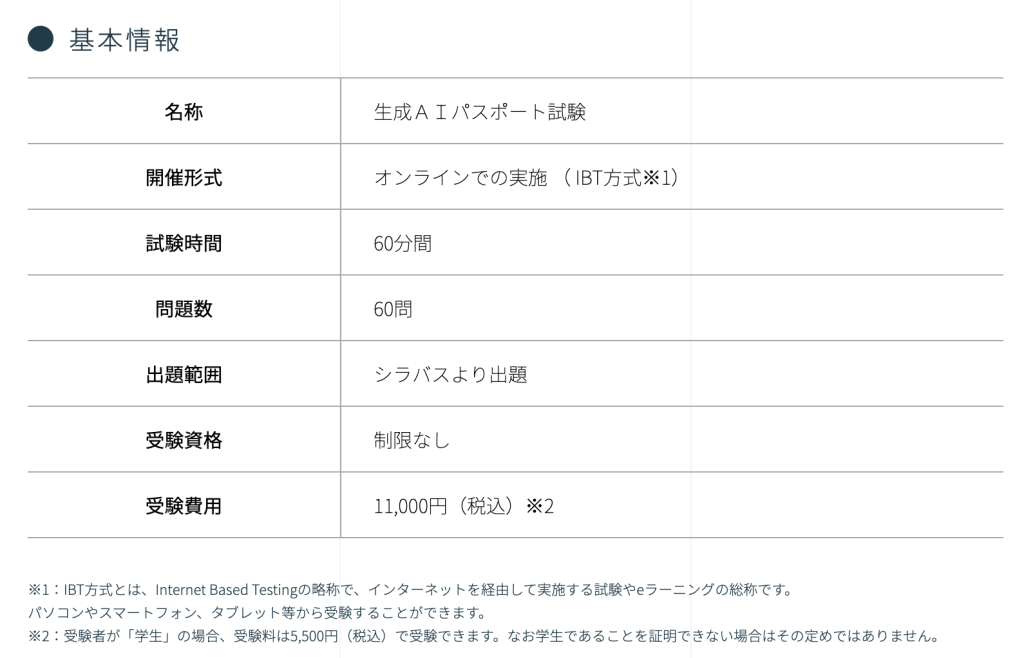

基本情報

主要な出題分野(シラバス)

2025年現在の「生成AIパスポート」の主要な出題分野は以下です(公式シラバスより引用)

- 第1章:AI(人工知能)

- 第2章:生成AI(ジェネレーティブAI)

- 第3章:現在の生成AIの動向

- 第4章:情報リテラシー:基本理念とAI社会原則

- 第5章:テキスト生成AIのプロンプト制作と実例

これらの分野から、生成AIを安全かつ効果的に活用するための基礎的な知識と判断力が問われます。単なる暗記だけでなく、それぞれの項目が実際の利用シーンでどのように関わってくるのかを意識しながら学習することが重要です。

問題数と試験時間

- 問題数: 約60問

- 試験時間: 60分

- 出題形式: オンラインでの実施 ( IBT方式)

受験者数と合格率の目安(2025年2月試験)

- 受験者数:6,590人

- 合格者数:5,104人

- 合格率:約77.4%

受験資格・受験料・申し込み方法

受験に必要な資格や条件

「生成AIパスポート」は、より多くの人が生成AIのリテラシーを身につけることを目的としているため、受験資格に特別な制限は設けられていないです。これにより、学生から社会人、シニア層まで、幅広い方々がチャレンジしやすい資格となっています。

受験料

- 通常:11,000円(税込)

- 学生:5,500円(税込)

生成AIパスポートのおすすめ勉強法、合格者の声、テキスト・問題集

「生成AIパスポート」に合格するためには、戦略的かつ効率的な学習が不可欠です。ここでは、独学で合格を目指すためのステップと、おすすめの教材について、合格者の声も交えながら具体的に解説します。

独学で合格を目指すためのステップ

学習計画の立て方(目安となる勉強時間)

まず、合格目標日を設定し、そこから逆算して学習計画を立てましょう。必要な勉強時間は、個人のITリテラシーや1日に確保できる学習時間によって異なりますが、一般的には20〜30時間程度が一つの目安となります。

事務職のEさん(40代・合格者)の声:

「私はIT知識ゼロからのスタートだったので、余裕を持って1ヶ月の学習計画を立てました。平日は仕事後に1時間、休日は3時間程度を目標に学習を進めました。特に最初の2週間は基礎知識のインプットに集中し、残りの期間で問題演習と復習を繰り返しました。」

学習計画を立てる際は、以下の点を考慮しましょう。

- インプット期間

- テキストを読み込み、基礎知識を理解する期間。

- アウトプット期間

- 問題集を解き、知識の定着と実践力を養う期間。

- 復習・模擬試験期間

- 苦手分野を克服し、試験本番を想定した練習をする期間。 各期間のバランスを考え、進捗状況に応じて柔軟に計画を見直すことも重要です。

インプット学習のコツ

インプット学習では、まず公式テキストを熟読し、試験範囲全体の概要を掴むことから始めます。用語の定義や基本的な概念を正確に理解することが重要です。

学生のFさん(20代・合格者)の声:

「公式テキストを読む際には、各章の終わりに自分なりのまとめノートを作りました。特に、AI倫理に関する部分は、具体的な事例と結びつけて覚えるように工夫しました。また、YouTubeで生成AIの仕組みを解説している動画も参考にしました。視覚的に理解できるので、テキストだけではピンとこなかった部分も腑に落ちやすかったです!」

アウトプット学習の重要性(問題演習)

インプットした知識を確実に定着させ、試験本番で活かせるようにするためには、アウトプット学習が不可欠です。問題集を活用し、積極的に問題に取り組みましょう。

エンジニアのGさん(30代・合格者)の声:

「問題集は最低3周は繰り返しました。1周目はとにかく解いてみて自分の実力を把握し、2周目で間違えた箇所を中心に復習、3周目で知識の定着を確認するという流れです。特に、プロンプトエンジニアリングに関する問題は、実際に自分でプロンプトを考えてみるなど、手を動かしながら解くと理解が深まりました」

おすすめ参考書・問題集

「生成AIパスポート」試験は、公式からテキスト&問題集が発売されているので、それを活用しましょう!以下の2冊を買ってやりこむことが重要です。

「生成AIパスポート」を取得するメリット

「生成AIパスポート」の取得を目指すにあたり、どのようなメリットがあり、またどのような点に注意すべきかを理解しておくことは、学習のモチベーション維持や、資格取得後のキャリアプランニングにおいて非常に重要です。

生成AIパスポートを取得する4つのメリット

「生成AIパスポート」を取得することには、個人のスキルアップからキャリア形成に至るまで、多岐にわたるメリットがあります。ここでは主要な5つのメリットを具体的に解説します。

メリット1:生成AIに関する体系的な知識が身につく

これが最も基本的なメリットです。インターネット上には生成AIに関する情報が溢れていますが、断片的であったり、専門的すぎたり、あるいは誤った情報が含まれていたりすることもあります。「生成AIパスポート」の学習を通じて、主催団体が定めたシラバスに基づき、生成AIの基礎から倫理・法的課題、活用事例までを網羅的かつ体系的に学ぶことができます。

広告代理店勤務のAさん(30代・合格者)の声:

「独学で断片的に情報を集めていた時は、知識に偏りがあったり、誤解していた部分も多かったのですが、資格学習を通して、正しい知識を順序立てて学ぶことができ、頭の中が整理されました。特に、倫理面や著作権に関する知識は、業務でAIを使う上で非常に重要だと再認識しました」

メリット2:キャリアアップ・転職に有利になる可能性

前述の通り、生成AIリテラシーを持つ人材の需要は急速に高まっています。「生成AIパスポート」を取得していることは、新しい技術に対する学習意欲と適応能力の高さを示す客観的な証明となり、キャリアアップや転職活動において有利に働く可能性があります。

特に、DX推進に力を入れている企業や、AI技術を積極的に導入しようとしている成長企業では、この資格を持つ人材は魅力的に映るでしょう。履歴書や職務経歴書に記載することで、書類選考で注目されたり、面接でAIに関する話題が出た際に、自信を持って自身の知識や考えを述べることができます。

コンサルティングファームに転職成功したBさん(20代・合格者)の声:

「転職活動中にこの資格を取得しました。面接でAI活用に関する質問をされた際、資格学習で得た知識を元に具体的な活用案を提案できたことが、内定に繋がった一因だと感じています。特に、AI倫理に関する見識を示せた点が評価されたようです」

メリット3:業務効率化や新しいアイデア創出に繋がる

資格学習を通じて得た知識やスキルを実務に応用することで、日々の業務効率を大幅に向上させることができます。例えば、メール作成、資料の要約、企画書の骨子作成、プログラミングの補助などに生成AIを活用することで、これまで時間のかかっていた作業を短縮し、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。

メーカーで企画職を務めるCさん(40代・合格者)の声:

「以前は会議資料の作成に半日かかっていましたが、生成AIに構成案やグラフ化のアイデアを出してもらうことで、2時間程度で質の高い資料が作れるようになりました。空いた時間で、より戦略的な検討に時間を使えるようになり、仕事の質も上がったと実感しています」

メリット4:コミュニティやネットワークが広がる可能性

資格取得を目指す過程や、合格後に、同じ目標を持つ仲間や、AIに関心のある人々と繋がる機会が増える可能性があります。勉強会に参加したり、オンラインコミュニティに参加したりすることで、情報交換を行ったり、互いにモチベーションを高め合ったりすることができます。

フリーランスとして活動するDさん(30代・合格者)の声:

「SNSで合格者コミュニティを見つけ参加しています。そこでは、最新のAI活用事例や、試験対策の情報交換が活発に行われており、非常に刺激を受けています。同じ志を持つ仲間がいることは心強いです」

「生成AIパスポート」に関するQ&A

ここでは、「生成AIパスポート」の受験を検討している方々からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

よくある質問1:実務経験がない未経験者でも合格できますか?

回答:はい、実務経験がない未経験の方でも十分に合格可能です。

前述の通り、「生成AIパスポート」は、生成AIに関する専門的な実務経験や高度なITスキルを前提としていません。むしろ、これから生成AIについて学びたい、ビジネスで活用していきたいと考えている幅広い層を対象としています。

Kさん(20代・合格者)の声:

「私は大学で文学を専攻しており、現在は事務職として働いています。AIに関する知識は皆無でしたが、公式テキストと市販の問題集を使って毎日コツコツ勉強し、約2ヶ月半で合格できました。特にプロンプトの考え方などは、普段の文章作成にも通じる部分があり、興味深く学べました」

よくある質問2:1日の勉強時間はどのくらい必要ですか?

回答:合格に必要な総勉強時間は20時間〜30時間程度が目安とされていますが、1日の勉強時間は個人のライフスタイルや目標とする合格時期によって調整できます。

例えば、

- 短期集中型(1ヶ月で合格を目指す場合): 1日あたり約1時間〜1.5時間程度の学習時間

- 標準型(2〜3ヶ月で合格を目指す場合): 1日あたり約30分〜1時間程度の学習時間が目安

- じっくり型(3ヶ月以上かけて合格を目指す場合): 1日15〜30分程度の学習でも、コツコツ継続することで合格を目指せます。

ワーキングマザーのLさん(30代・合格者)の声:

「私はフルタイムで働きながら、小学生の子供もいるため、平日にまとまった勉強時間を確保するのが難しかったです。そこで、通勤時間や昼休みなどのスキマ時間を活用し、1日合計で30分時間程度、休日は1〜2時間程度を目標にしました。アプリで学習進捗を記録し、モチベーションを維持しながら約3ヶ月で合格できました」

大切なのは、無理のない範囲で計画を立て、毎日少しずつでも学習を継続することです。自分の生活リズムに合わせて、最適な学習ペースを見つけましょう。

よくある質問3:他のAI関連資格との違いは何ですか?

回答:「生成AIパスポート」は、特に「生成AI」という分野に特化した、最も間口の広いリテラシー資格である点が大きな特徴です。

第1章でも触れましたが、主要なAI関連資格との違いを再度整理します。

- ITパスポート: IT全般の基礎知識を問う。AIは一部。

- G検定: AI・ディープラーニング全般の知識(ビジネス活用向けジェネラリスト)。「生成AIパスポート」より広範なAI知識をカバーするが、生成AI特化ではない。

- E資格: AI・ディープラーニングの実装スキル(エンジニア向け)。高度な数学・プログラミング知識が必要。

- データサイエンティスト検定(DS検定): データサイエンスの実務能力やリテラシーを問う。AIも一部含むが、統計学やデータ分析手法が中心。

「生成AIパスポート」は、これらの中でも特に「生成AIの利活用」に焦点を当て、プロンプトエンジニアリングの基礎や倫理的側面など、実際に使う上でのリテラシーを重視している点が特徴と言えます。プログラミングスキルは不要で、文系・理系問わず、職種を問わず、多くのビジネスパーソンが最初に取得するAI関連資格として適しています。

キャリアアップを目指すMさん(40代・合格者)の声:

「私はまずITパスポートを取得してITの基礎を学びました。そして今回、より実践的な生成AIの活用スキルを身につけたいと思い、『生成AIパスポート』を受験しました。それぞれの資格で得られる知識のレイヤーが異なり、段階的にステップアップできたと感じています。次はG検定に挑戦したいです!」

よくある質問5:不合格だった場合、再受験は可能ですか?

回答:はい、不合格だった場合でも、再受験は可能です。

ただし、再受験には一定の規定が設けられている場合があります。詳しくは公式HPを確認してください。

万が一不合格だった場合でも、落ち込む必要はありません。試験結果を分析し、苦手分野を特定して集中的に学習し直すことで、次回の合格に繋げることができます。実際に、複数回の挑戦で合格を掴み取る方も少なくありません。諦めずにチャレンジし続けることが大切です。

おわりに:AI時代を生き抜くための第一歩を踏み出そう

本記事では、「生成AIパスポート」について、その概要から試験詳細、メリット、学習方法、そしてよくある質問まで、2025年最新情報に基づいて網羅的に解説してきました。

生成AIは、私たちの働き方や社会のあり方を根底から変えようとしています。この大きな変化の時代において、「生成AIパスポート」を取得することは、単に一つの資格を得るという意味以上に、以下のような大きな意義を持ちます。

- 変化への適応力を証明する: 新しい技術を学び、活用しようとする前向きな姿勢を示すことができます。

- 未来を切り拓くスキルを習得する: 生成AIを正しく理解し、効果的に活用する能力は、今後のキャリアにおいて強力な武器となります。

- 倫理観を持ったAI活用者となる: 技術の恩恵だけでなく、リスクや課題も理解し、責任ある利用を実践するための基礎を築けます。

この資格は、AIという未知の領域へ踏み出すための「パスポート」であり、新しい可能性の扉を開く鍵となるでしょう。

学習を始めるあなたへの応援メッセージ

「生成AIパスポート」の学習は、決して楽な道のりではないかもしれません。新しい概念や専門用語に戸惑うこともあるでしょう。しかし、この記事で紹介した学習ステップや教材、そして多くの「合格者の声」としてお伝えしたエピソードが、あなたの学習の一助となれば幸いです!