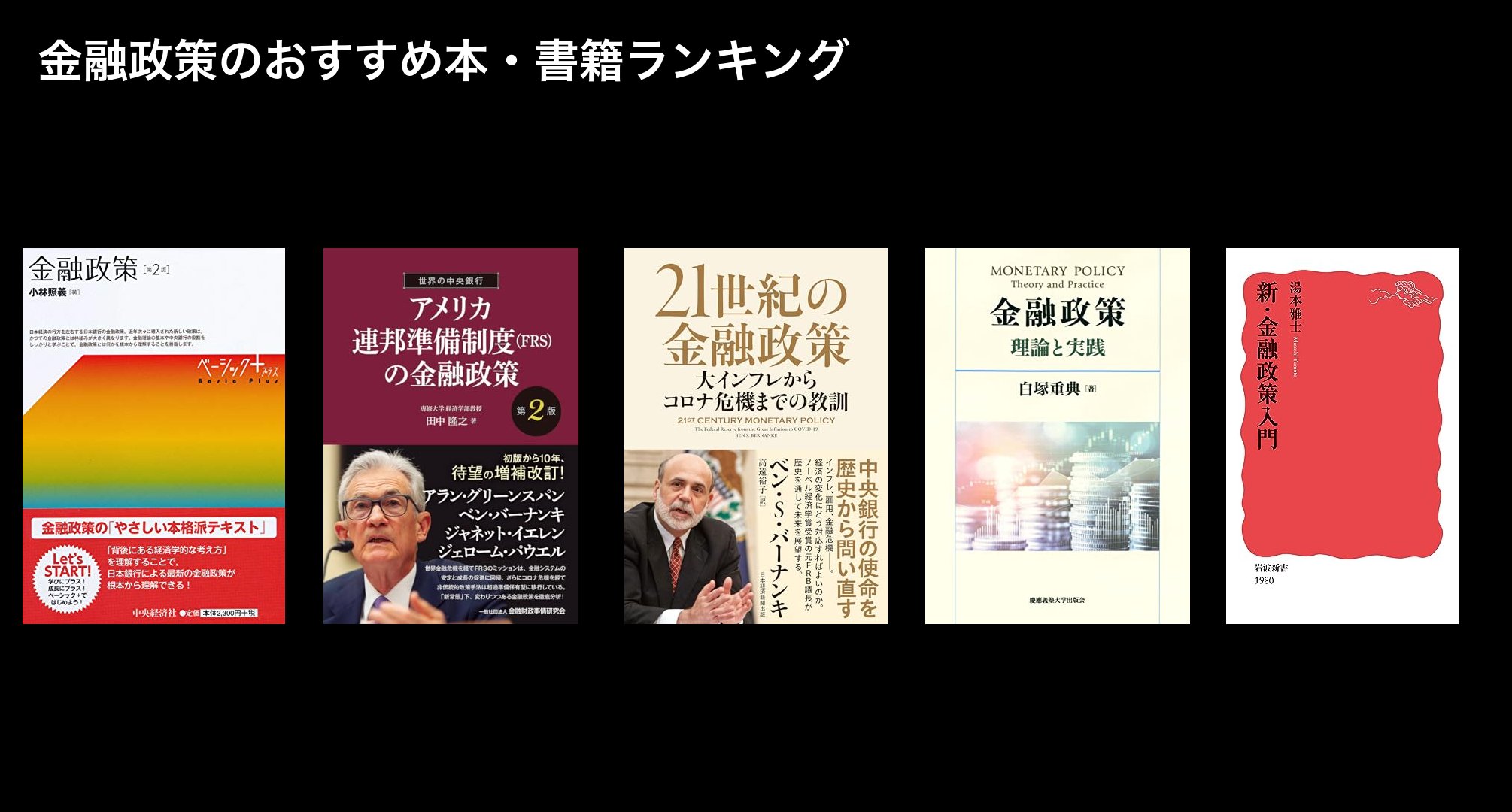

金融政策のおすすめ本・書籍ランキング〜初心者向け、入門書など〜

経済の仕組みや金融政策について学びたいけれど、どの本から手を付ければよいか迷っている方も多いのではないでしょうか。初心者やこれから金融政策を理解したい方のために、わかりやすく解説されたおすすめ書籍をランキング形式でご紹介します。専門的な知識がなくてもスムーズに理解できる入門書や、基礎から深掘りできる一冊まで、幅広く選びました。金融政策の基本を押さえ、経済の動きを理解する一助として、ぜひ参考にしてください!

※本記事のランキングはウェブ上のクチコミ・評判・紹介数などを基準にサイト独自の基準に基づいて作成しております。また、一部のコンテンツにプロモーションが含まれています。

1位:金融政策(第2版) (【ベーシック+】)

金融政策のおすすめ本・書籍ランキングの第1位は「金融政策(第2版) (【ベーシック+】)」です。

▼書籍概要

本書は、中央経済社から2020年に刊行された『金融政策(第2版)』です。金融政策の基礎から最新の動向までをわかりやすく解説しており、金融市場の動きや中央銀行の役割、政策の効果について深く理解できる一冊です。具体的な事例や図表も豊富に用いられ、理論と実務の両面から金融政策を学びたいビジネスパーソンや金融関係者にとって有益な内容となっています。金融の専門知識を体系的に身につけたい方におすすめで、金融政策の全体像をしっかりと押さえることができる一冊です。

| 書籍名 | 金融政策(第2版) (【ベーシック+】) |

| 対象者 | 金融や経済の実務に携わる専門職や研究者におすすめ。 |

| ひとこと説明 | 中央銀行の金融政策の仕組みと最新動向を解説した実践的なガイドブック。 |

| 著者 | 小林照義 |

| 発売日 | 2020/01/29 |

| 出版社 | 中央経済社 |

| ページ数 | 不明 |

| 価格 | ¥2,420 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

2位:世界の中央銀行/アメリカ連邦準備制度(FRS)の金融政策 [第2版]

金融政策のおすすめ本・書籍ランキングの第2位は「世界の中央銀行/アメリカ連邦準備制度(FRS)の金融政策 [第2版]」です。

![世界の中央銀行/アメリカ連邦準備制度(FRS)の金融政策 [第2版]](https://m.media-amazon.com/images/I/51nc+PldOlL._SL500_.jpg)

▼書籍概要

本書は、アメリカ連邦準備制度(FRS)の金融政策を詳しく解説した一冊です。中央銀行の役割や金融政策の仕組み、歴史的背景、そして最近の動向について丁寧に解説しており、専門的な内容ながらも分かりやすくまとめられています。特に、利上げや量的緩和策などの具体的な政策手法や、その経済への影響を理解したい読者にとって非常に有益です。最新の情勢や中央銀行の動きを包括的に把握できるため、金融や経済の専門家、研究者、そして政策に関心のあるビジネスパーソンにとっての必読書です。学術的な内容と実務的な視点がバランス良く融合しており、深く理解を深めることができる一冊です。

| 書籍名 | 世界の中央銀行/アメリカ連邦準備制度(FRS)の金融政策 [第2版] |

| 対象者 | 金融・経済の専門家や研究者、政策立案者、ビジネスリーダー向け。 |

| ひとこと説明 | アメリカの中央銀行の役割と金融政策の仕組みを解説した詳細なガイドブック。 |

| 著者 | 田中 隆之 |

| 発売日 | 2024/04/23 |

| 出版社 | 金融財政事情研究会 |

| ページ数 | 不明 |

| 価格 | ¥3,080 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

3位:21世紀の金融政策 大インフレからコロナ危機までの教訓 (日本経済新聞出版)

金融政策のおすすめ本・書籍ランキングの第3位は「21世紀の金融政策 大インフレからコロナ危機までの教訓 (日本経済新聞出版)」です。

▼書籍概要

本書は、ノーベル経済学賞受賞者である元FRB議長のベン・バーナンキ氏が、過去70年間のアメリカの金融政策の歴史を振り返りながら、インフレ、大恐慌、金融危機などの重要な教訓とその対応策を解説した一冊です。1970年代の大インフレや2008年の世界金融危機、コロナ禍における政策変遷まで、具体的なエピソードとともに、中央銀行の使命や役割、今後の課題についても詳述しています。金融政策の変遷を理解し、未来の展望を考える上で非常に貴重な内容です。

| 書籍名 | 21世紀の金融政策 大インフレからコロナ危機までの教訓 (日本経済新聞出版) |

| 対象者 | 中央銀行の歴史と金融政策に関心のある専門家やビジネスマン |

| ひとこと説明 | アメリカ中央銀行の歴史と未来を理解するための具体的な知識と教訓集 |

| 著者 | ベン・S・バーナンキ, 高遠裕子 |

| 発売日 | 2023/10/19 |

| 出版社 | 日経BP |

| ページ数 | 475ページ |

| 価格 | ¥4,752 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

4位:金融政策

金融政策のおすすめ本・書籍ランキングの第4位は「金融政策」です。

▼書籍概要

本書は、現代の金融政策の基礎から最新の動向までを丁寧に解説した一冊です。経済学の専門的な知識を持たない読者でも理解しやすいように、金融市場の仕組みや中央銀行の役割、量的緩和や金利政策といった重要テーマを具体例を交えて解説しています。特に、経済の安定化や景気調整における金融政策の役割を明確に示し、政策決定の背景や影響について深く理解できる内容となっています。金融業界に関わる方や、経済の動向に関心のあるビジネスパーソンにとって、実践的な知識と視野を広げるための一助となるでしょう。

| 書籍名 | 金融政策 |

| 対象者 | 経済・金融の現場で働くビジネスパーソンや政策立案に関心のある方におすすめです。 |

| ひとこと説明 | 金融政策の仕組みと役割を分かりやすく解説した実践的なガイドブック。 |

| 著者 | 白塚重典 |

| 発売日 | 2023/05/25 |

| 出版社 | 慶應義塾大学出版会 |

| ページ数 | 31ページ |

| 価格 | ¥2,911 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

5位:新・金融政策入門 (岩波新書)

金融政策のおすすめ本・書籍ランキングの第5位は「新・金融政策入門 (岩波新書)」です。

▼書籍概要

本書は、金融政策の基本的な仕組みから波及効果、財政・為替政策との関係、さらには中央銀行デジタル通貨までを丁寧に解説した一冊です。政策編ではFRBや日銀の運営変遷を詳述し、2023年の新たな金融レジームの始まりもカバーしています。経済の変化や金融政策の背景を理解したいビジネスパーソンや投資家にとって、わかりやすく深い内容となっています。これからの日本経済や世界の金融動向を読むために、基礎と最新情報を押さえたい方に最適です。

| 書籍名 | 新・金融政策入門 (岩波新書) |

| 対象者 | 金融政策や中央銀行の動向に関心のあるビジネスパーソンや研究者向け。 |

| ひとこと説明 | 金融政策の仕組みと歴史、最新の動向を解説した実用的なガイドブック。 |

| 著者 | 湯本 雅士 |

| 発売日 | 2023/07/20 |

| 出版社 | 岩波書店 |

| ページ数 | 232ページ |

| 価格 | ¥1,056 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

6位:新規開業白書 (2025年版)

金融政策のおすすめ本・書籍ランキングの第6位は「新規開業白書 (2025年版)」です。

▼書籍概要

本書は、2025年に向けた新規開業を目指す起業家や経営者に向けて、必要な情報と実践的な戦略を網羅した一冊です。日本政策金融公庫総合研究所が最新の市場動向や資金調達のポイント、行政手続きの流れなどを詳しく解説しており、新規事業の成功に必要な知識を丁寧に提供しています。具体的な事例や最新の統計データも盛り込まれており、実務に役立つ内容が充実しています。特に、資金調達や事業計画の立て方、リスク管理についての解説は、初心者でも理解しやすく、経営者としての自信を深める一助となるでしょう。これから起業を考えている方や、事業拡大を検討している方にとって、信頼できる頼もしい指南書です。

| 書籍名 | 新規開業白書 (2025年版) |

| 対象者 | 起業準備中の経営者や新規事業を検討しているビジネスマンにおすすめです。 |

| ひとこと説明 | 2025年の新規開業を成功させるための実務的な知識と戦略の指南書。 |

| 著者 | 日本政策金融公庫総合研究所 |

| 発売日 | 2025/06/30 |

| 出版社 | 佐伯コミュニケーションズ |

| ページ数 | 不明 |

| 価格 | ¥2,530 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

7位:経済セミナー2024年10・11月号 通巻740号【特集】日本の金融政策を振り返る

金融政策のおすすめ本・書籍ランキングの第7位は「経済セミナー2024年10・11月号 通巻740号【特集】日本の金融政策を振り返る」です。

▼書籍概要

本書は、2024年10月・11月号の経済セミナー誌の特集として、日本の金融政策の歴史と現状を丁寧に振り返る一冊です。日本銀行の政策変更や金融緩和策、金利動向など、多角的に解説されており、過去の政策決定の背景やその影響を理解できる内容となっています。最新の経済状況とともに、金融政策の意義や未来の展望についても詳述されており、経済の動きに興味がある読者にとっては必読の資料です。金融政策の変遷を理解し、日本経済の今後を考えるための重要な情報源として役立ちます。

| 書籍名 | 経済セミナー2024年10・11月号 通巻740号【特集】日本の金融政策を振り返る |

| 対象者 | 金融政策や経済動向に関心があるビジネスパーソンや経済研究者におすすめ。 |

| ひとこと説明 | 日本の金融政策の歴史と現状を詳しく解説した経済分析の書。 |

| 著者 | 経済セミナー編集部 |

| 発売日 | 2024/09/27 |

| 出版社 | 日本評論社 |

| ページ数 | 不明 |

| 価格 | ¥759 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

8位:現代日本の金融システム:パフォーマンス評価と展望

金融政策のおすすめ本・書籍ランキングの第8位は「現代日本の金融システム:パフォーマンス評価と展望」です。

▼書籍概要

本書は、日本の金融システムにおける銀行の役割とその限界について徹底的に分析した書籍です。長期にわたる不振の背後にある構造的な問題や、グローバル経済環境の変化に対応するための進化の過程を、理論と実証の両面から詳細に解説しています。銀行が経済成長の基盤として果たすべき役割や、今後の課題と展望を理解するために最適な一冊です。金融業界や経済政策に関心のある専門家や研究者にとって、貴重な知見を得られる内容となっています。

| 書籍名 | 現代日本の金融システム:パフォーマンス評価と展望 |

| 対象者 | 金融業界の専門家や経済研究者、政策立案者におすすめです。 |

| ひとこと説明 | 日本の銀行の課題と未来を理論と実証から解き明かす金融システムの詳細ガイド。 |

| 著者 | 内田浩史 |

| 発売日 | 2024/09/18 |

| 出版社 | 慶應義塾大学出版会 |

| ページ数 | 341ページ |

| 価格 | ¥3,850 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

9位:金融政策の「誤解」 ―― “壮大な実験”の成果と限界

金融政策のおすすめ本・書籍ランキングの第9位は「金融政策の「誤解」 ―― “壮大な実験”の成果と限界」です。

▼書籍概要

本書は、日本銀行の金融政策をめぐる誤解や限界について、長年日銀の論客として活躍してきた著者が解説する一冊です。黒田総裁の「異次元緩和」や「マイナス金利」導入の背景とその効果を、実験的な政策の成果と限界の両面から冷静に分析しています。経済の専門知識を持たない読者にもわかりやすく、金融政策の本質とその課題を理解できる内容です。日本の中央銀行の役割や政策の実態に興味のある方にとって、有益な視点を提供します。

| 書籍名 | 金融政策の「誤解」 ―― “壮大な実験”の成果と限界 |

| 対象者 | 経済・金融政策に関心のあるビジネスパーソンや研究者向け。 |

| ひとこと説明 | 日本銀行の金融政策の実態と限界を、専門家の視点から解き明かした洞察深い一冊。 |

| 著者 | 早川 英男 |

| 発売日 | 2016/07/16 |

| 出版社 | 慶應義塾大学出版会 |

| ページ数 | 217ページ |

| 価格 | ¥2,750 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

10位:大学4年間の金融学が10時間でざっと学べる (角川文庫)

金融政策のおすすめ本・書籍ランキングの第10位は「大学4年間の金融学が10時間でざっと学べる (角川文庫)」です。

▼書籍概要

本書は、東大経済学部の金融学をわずか10時間で学び終えることを目指した内容で、222ページのコンパクトな一冊です。金融の基本概念や投資戦略、リスク管理、金融市場の仕組みをわかりやすく解説しており、難しい専門用語も丁寧に説明しています。著者の植田和男氏は、大学4年間の金融学を網羅しながらも、実践的な理解を促す工夫を凝らしています。短時間で金融の基礎を押さえたいビジネスマンや投資初心者にとって、効率的な知識習得の強い味方となる一冊です。忙しい日常の中で、金融の全体像をざっと把握したい方に特におすすめです。

| 書籍名 | 大学4年間の金融学が10時間でざっと学べる (角川文庫) |

| 対象者 | 金融知識を効率的に身につけたいビジネスマンや投資初心者。 |

| ひとこと説明 | 本書は、短時間で金融学の基礎から応用までをざっと理解できる内容の濃い一冊です。 |

| 著者 | 植田 和男 |

| 発売日 | 2020/02/21 |

| 出版社 | KADOKAWA |

| ページ数 | 222ページ |

| 価格 | ¥594 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

11位:金融政策の大転換:中央銀行の模索と課題

金融政策のおすすめ本・書籍ランキングの第11位は「金融政策の大転換:中央銀行の模索と課題」です。

▼書籍概要

本書は、リーマンショックや世界金融危機を背景に、中央銀行が採用した非伝統的金融政策の変遷と課題を詳しく解説しています。特に、FRBの量的緩和(QE)や出口戦略に焦点を当て、イエレン現総裁を中心とした政策の分析を通じて、金融政策の大転換の現状と未来を理解するための一冊です。危機対応の実態や政策の効果を深く知りたい経済関係者や研究者にとって、非常に価値のある内容となっています。金融政策の歴史と最新動向を体系的に学べる、実務や研究の参考書としておすすめです。

| 書籍名 | 金融政策の大転換:中央銀行の模索と課題 |

| 対象者 | 金融政策に関心があり、専門的な知識を深めたい経済関係者や研究者向け。 |

| ひとこと説明 | リーマンショック以降の中央銀行の非伝統的金融政策とその課題を詳述した最新の分析書。 |

| 著者 | 田中 隆之 |

| 発売日 | 2023/11/11 |

| 出版社 | 慶應義塾大学出版会 |

| ページ数 | 268ページ |

| 価格 | ¥5,940 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

12位:苦悶する中央銀行 金融政策の意図せざる結果

金融政策のおすすめ本・書籍ランキングの第12位は「苦悶する中央銀行 金融政策の意図せざる結果」です。

▼書籍概要

本書は、金融政策の専門家でありインド中銀総裁も務めたラジャン氏の最新著作です。現代の中央銀行が採用する非伝統的金融政策の実態と、その意図せざる結果について鋭い批判を展開しています。インフレ抑制や金融システムの安定化を目指す一方で、中央銀行の過剰な権限拡大や市場への影響を懸念し、経済の未来に警鐘を鳴らします。政策の裏側に潜むリスクや、現代金融の課題を深く理解したい読者にとって、重要な視点を提供する一冊です。

| 書籍名 | 苦悶する中央銀行 金融政策の意図せざる結果 |

| 対象者 | 金融政策の実態や中央銀行の役割に関心のある専門家やビジネスマン |

| ひとこと説明 | 現代中央銀行の非伝統的政策の裏側とその予期せぬ影響を解説した経済批評書。 |

| 著者 | ラグラム・ラジャン, 小林慶一郎, 北村礼子 |

| 発売日 | 2024/10/25 |

| 出版社 | 慶應義塾大学出版会 |

| ページ数 | 不明 |

| 価格 | ¥2,156 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

13位:四訂 金融経済の基礎

金融政策のおすすめ本・書籍ランキングの第13位は「四訂 金融経済の基礎」です。

▼書籍概要

本書は、金融経済の基本的な概念から実務に役立つ分析手法まで幅広く解説した入門書です。最新の金融市場の動向や金融商品、リスク管理、金融政策の仕組みについて丁寧に解説しており、経済の基礎知識を深めたい方に最適です。具体例や図表を多用し、専門知識がなくても理解しやすい構成となっています。金融業界や経済分析に関わる専門職の方はもちろん、ビジネスの現場で金融知識を必要とする方にも役立つ一冊です。

| 書籍名 | 四訂 金融経済の基礎 |

| 対象者 | 金融・経済の基礎を理解したい専門職や経営者におすすめ。 |

| ひとこと説明 | 金融経済の基本をわかりやすく解説した信頼の入門書。 |

| 著者 | 益田安良, 浅羽隆史 |

| 発売日 | 2025/03/27 |

| 出版社 | 経済法令研究会 |

| ページ数 | 374ページ |

| 価格 | ¥2,750 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

14位:ゼロ金利との闘い 日銀の金融政策を総括する (日本経済新聞出版)

金融政策のおすすめ本・書籍ランキングの第14位は「ゼロ金利との闘い 日銀の金融政策を総括する (日本経済新聞出版)」です。

▼書籍概要

本書は、日銀の金融政策の変遷とその効果を詳細に分析した経済専門書です。ゼロ金利政策や量的緩和の解除、時間軸政策などの具体的な施策を、著者の経験を踏まえて解説しています。戦後最大の経済危機に直面した日銀の対応策や、その成果と課題をわかりやすく整理し、デフレ克服の難しさや出口戦略の選択肢を理解するために必読の一冊。金融政策の裏側やマクロ経済の動きに興味を持つ専門家や経済関係者にとって、とても参考になる内容です。

| 書籍名 | ゼロ金利との闘い 日銀の金融政策を総括する (日本経済新聞出版) |

| 対象者 | 経済政策や金融政策に関心のある専門家や研究者に最適です。 |

| ひとこと説明 | 日銀のゼロ金利政策とデフレ対策の効果を検証した、金融政策の実践と理論を結びつける解説書。 |

| 著者 | 植田和男 |

| 発売日 | 2005/12/01 |

| 出版社 | 日経BP |

| ページ数 | 209ページ |

| 価格 | ¥1,683 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

15位:金融包摂とは何か――すべての人々のアクセスをどう保障するか

金融政策のおすすめ本・書籍ランキングの第15位は「金融包摂とは何か――すべての人々のアクセスをどう保障するか」です。

▼書籍概要

本書は、誰もが金融サービスにアクセスできる社会を実現するための「金融包摂」の重要性とその具体的な取り組みを詳しく解説しています。金融教育や資産形成支援、年金制度、住宅支援など多角的な視点から議論を展開し、肯定的な意見と批判的な声の両面をバランス良く紹介。グローバルな事例や政策の実践例も交え、持続可能な経済包摂のための道筋を示す必読の一冊です。金融システムの公平性と包容力を考える上で、深い理解と新たな視点を得られる内容となっています。

| 書籍名 | 金融包摂とは何か――すべての人々のアクセスをどう保障するか |

| 対象者 | 金融政策や社会福祉の関係者、経済学者、政策立案者、金融教育に関心のある専門家や実務者におすすめ。 |

| ひとこと説明 | 金融包摂の意義と課題を多角的に検討した、社会的公平性を促進するための重要なガイドブック。 |

| 著者 | ラジブ・プラバカール, 小関隆志 |

| 発売日 | 2025/04/04 |

| 出版社 | 明石書店 |

| ページ数 | 不明 |

| 価格 | ¥3,520 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

16位:財政・金融政策の転換点-日本経済の再生プラン (中公新書 2784)

金融政策のおすすめ本・書籍ランキングの第16位は「財政・金融政策の転換点-日本経済の再生プラン (中公新書 2784)」です。

▼書籍概要

本書は、日本銀行の黒田日銀体制約6年の金融政策の実像とその効果を、エコノミストや経済学者たちが多角的に分析した初めての書です。マイナス金利や量的緩和の仕組み、経済再生への影響について、実証データと理論の両面から詳述しています。金融政策の転換点に迫る内容で、日本経済の未来を考える上でも重要な一冊です。政策の裏側や効果を理解したい方に特におすすめします。

| 書籍名 | 財政・金融政策の転換点-日本経済の再生プラン (中公新書 2784) |

| 対象者 | 経済政策や金融政策に関心のあるビジネスマンや研究者向け。 |

| ひとこと説明 | 日本の金融政策の成果と課題を、理論と実証で解明した分析書。 |

| 著者 | 飯田 泰之 |

| 発売日 | 2023/12/20 |

| 出版社 | 中央公論新社 |

| ページ数 | 213ページ |

| 価格 | ¥924 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

17位:図解入門ビジネス 中央銀行と金融政策がよくわかる本

金融政策のおすすめ本・書籍ランキングの第17位は「図解入門ビジネス 中央銀行と金融政策がよくわかる本」です。

▼書籍概要

本書は、中央銀行の役割や金融政策の仕組みをわかりやすく解説した入門書です。紙幣の発行や金利調整、金融緩和や引き締めといった基本的な仕組みから、FRBやECBなど海外の中央銀行の特徴、マイナス金利や異次元緩和の効果と副作用まで幅広く網羅しています。図解を多用し、専門用語も丁寧に解説しているため、金融や経済の基礎知識を深めたい方に最適です。世界の金融市場の動きや政策の背景を理解し、現代の経済事情に役立つ一冊です。

| 書籍名 | 図解入門ビジネス 中央銀行と金融政策がよくわかる本 |

| 対象者 | 金融・経済の基礎知識を深めたいビジネスパーソンや研究者におすすめ |

| ひとこと説明 | 中央銀行の仕組みと金融政策をわかりやすく解説した実践的な入門書 |

| 著者 | 久保田博幸 |

| 発売日 | 2019/11/05 |

| 出版社 | 秀和システム |

| ページ数 | 250ページ |

| 価格 | ¥1,426 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

18位:非伝統的金融政策 — 政策当事者としての視点

金融政策のおすすめ本・書籍ランキングの第18位は「非伝統的金融政策 — 政策当事者としての視点」です。

▼書籍概要

本書は、非伝統的金融政策の特徴や課題をわかりやすく解説した一冊です。政策決定に携わった著者が、実際の判断の背景にある経済学の有用性を丁寧に伝え、金融危機や景気刺激策の現場で求められる視点を具体的に示しています。政策の仕組みや効果、直面する問題点について、専門的な内容を平易な表現で理解できるため、経済政策に関心がある方だけでなく、実務に関わる方にも役立ちます。現代の金融政策の実態を知るための重要な資料となる一冊です。

| 書籍名 | 非伝統的金融政策 — 政策当事者としての視点 |

| 対象者 | 金融政策や経済学に関心があり、実務や研究の参考にしたい方におすすめ。 |

| ひとこと説明 | 非伝統的金融政策の実態と課題を平易に解説した実務者向けの解説書。 |

| 著者 | 宮尾 龍蔵 |

| 発売日 | 2016/10/31 |

| 出版社 | 有斐閣 |

| ページ数 | 252ページ |

| 価格 | ¥2,530 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

19位:金融政策 第3版 (有斐閣アルマ)

金融政策のおすすめ本・書籍ランキングの第19位は「金融政策 第3版 (有斐閣アルマ)」です。

▼書籍概要

本書は、金融政策に関する理論と実践をバランスよく解説した一冊です。国内外の金融政策の運営や、その背景にある経済理論を丁寧に説明しながら、グローバルな視点も取り入れています。金融市場の動向や中央銀行の役割、各種金融政策の効果について具体例や最新の動向を交えて解説しており、実務に携わる方や金融の専門家にとって貴重な参考書となるでしょう。現実と理論を結びつけた内容で、金融政策の理解を深めたい方に最適です。

| 書籍名 | 金融政策 第3版 (有斐閣アルマ) |

| 対象者 | 金融・経済の専門家や実務者向け、金融政策の理解を深めたい人におすすめ。 |

| ひとこと説明 | 金融政策の理論と実践を現実的かつ国際的な視点から解説した最新の解説書。 |

| 著者 | 酒井 良清, 榊原 健一, 鹿野 嘉昭 |

| 発売日 | 2011/04/23 |

| 出版社 | 有斐閣 |

| ページ数 | 340ページ |

| 価格 | ¥2,640 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

20位:21世紀の財政政策 低金利・高債務下の正しい経済戦略 (日本経済新聞出版)

金融政策のおすすめ本・書籍ランキングの第20位は「21世紀の財政政策 低金利・高債務下の正しい経済戦略 (日本経済新聞出版)」です。

▼書籍概要

本書は、低金利・高債務の日本や世界の経済環境において、マクロ経済の安定化を目指すための財政政策のあり方を詳しく解説しています。金融政策の限界に直面する中、財政政策の役割やその効果、リスクについて、著名な経済学者が豊富な事例とともに検討。長期停滞や財政破綻の懸念を抱える日本にとって、実践的な指針となる一冊です。低金利時代における経済戦略の理解を深めたい方に最適です。

| 書籍名 | 21世紀の財政政策 低金利・高債務下の正しい経済戦略 (日本経済新聞出版) |

| 対象者 | 経済政策の現状と未来に関心のある経済・金融関係者、政策立案者、研究者 |

| ひとこと説明 | 低金利と高債務時代における財政政策の役割と戦略を解明する経済学の入門書。 |

| 著者 | オリヴィエ・ブランシャール, 田代毅 |

| 発売日 | 2023/03/18 |

| 出版社 | 日経BP |

| ページ数 | 283ページ |

| 価格 | ¥2,772 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

21位:[図解]大学4年間の金融学が10時間でざっと学べる

金融政策のおすすめ本・書籍ランキングの第21位は「[図解]大学4年間の金融学が10時間でざっと学べる」です。

![[図解]大学4年間の金融学が10時間でざっと学べる](https://m.media-amazon.com/images/I/41Uti-rDWoL._SL500_.jpg)

▼書籍概要

本書は、「大学4年間の金融学をわかりやすく短時間で理解したい」という方に最適な一冊です。豊富な図解とコンパクトな解説により、金融の基本理論からマイナス金利、フィンテックまで幅広くカバーしています。東大名誉教授の著者が学術的かつ実務的な視点から解説しており、金融の動きやその社会的影響を理解しやすくまとめています。お金や金融の仕組みについての疑問を解消し、現代経済の流れをつかむための入門書としておすすめです。

| 書籍名 | [図解]大学4年間の金融学が10時間でざっと学べる |

| 対象者 | 金融の基礎から最新トピックまで知りたいビジネスパーソンや投資家におすすめ。 |

| ひとこと説明 | 金融の基本から最新動向まで図解で理解できる、初心者向けのコンパクトな解説書。 |

| 著者 | 植田 和男 |

| 発売日 | 2018/03/16 |

| 出版社 | KADOKAWA |

| ページ数 | 103ページ |

| 価格 | ¥1,320 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

22位:インフレ目標と金融政策

金融政策のおすすめ本・書籍ランキングの第22位は「インフレ目標と金融政策」です。

▼書籍概要

本書は、インフレ目標政策を中心に、先進国やアジア諸国の実例を詳細に分析した経済学の必読書です。アメリカやユーロ圏が採用していない背景や、その金融政策の効果を理論面・制度面・実践面から解説しています。実証データや具体的な政策事例を交えながら、インフレ抑制と経済安定の関係について深く理解できる内容となっています。金融政策の最前線を知りたい経済専門家や政策立案者にとって、貴重な情報源となる一冊です。

| 書籍名 | インフレ目標と金融政策 |

| 対象者 | 経済政策の専門家や金融機関の関係者におすすめ |

| ひとこと説明 | インフレ目標政策の理論と実践を体系的に解説した経済学書 |

| 著者 | 伊藤 隆敏, 林 伴子 |

| 発売日 | 2006/03/01 |

| 出版社 | 東洋経済新報社 |

| ページ数 | 273ページ |

| 価格 | ¥200 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

23位:新版 金融の基本 この1冊ですべてわかる

金融政策のおすすめ本・書籍ランキングの第23位は「新版 金融の基本 この1冊ですべてわかる」です。

▼書籍概要

本書は、急速に変化する現代金融の基礎を理解し、実務に活かすための解説書です。金融市場の拡大や世界経済への影響を踏まえ、銀行、保険、証券といった主要金融分野の基本概念や考え方をわかりやすく解説しています。古い知識だけに頼らず、新たな潮流や動きも取り入れ、考える力を養うことを重視。ビジネスパーソンが仕事の現場で役立てられる内容になっており、金融の知識を深めて次のステップへ進みたい方に最適です。著者の田渕直也氏は分かりやすさに定評があり、面白く読み進めながら理解を深められる工夫が満載です。

| 書籍名 | 新版 金融の基本 この1冊ですべてわかる |

| 対象者 | 金融に関わる仕事の初心者から中堅ビジネスパーソンまで |

| ひとこと説明 | 金融の基本と最新動向を考えながら理解できるわかりやすい入門書。 |

| 著者 | 田渕直也 |

| 発売日 | 2019/12/10 |

| 出版社 | 日本実業出版社 |

| ページ数 | 208ページ |

| 価格 | ¥1,683 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

24位:国際収支不均衡下の金融政策

金融政策のおすすめ本・書籍ランキングの第24位は「国際収支不均衡下の金融政策」です。

▼書籍概要

本書は、日本の国際収支の不均衡とそれに伴う金融政策の課題について詳しく解説した一冊です。1980年代後半の株価・地価の急騰と、その後の資産価格の暴落、金融システムの不安定さを背景に、日銀の金融政策の役割と問題点を鋭く問いかけています。実証データや歴史的背景を交えながら、日本経済の危機のメカニズムを理解できる内容となっており、金融政策の専門家だけでなく経済全体に関心のある読者にもおすすめです。日本の金融システムの動向と今後の対応策について深く知りたい方にとって、貴重な洞察を得られる一冊です。

| 書籍名 | 国際収支不均衡下の金融政策 |

| 対象者 | 金融政策や経済危機に関心のある専門家や研究者におすすめです。 |

| ひとこと説明 | 日本の国際収支不均衡と金融政策の関係を解明した分析書。 |

| 著者 | 植田 和男 |

| 発売日 | 1992/10/01 |

| 出版社 | 東洋経済新報社 |

| ページ数 | 193ページ |

| 価格 | ¥3,267 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

25位:中小企業の経営行動: 景況関連調査が映す実態

金融政策のおすすめ本・書籍ランキングの第25位は「中小企業の経営行動: 景況関連調査が映す実態」です。

▼書籍概要

本書は、日本政策金融公庫総合研究所による中小企業の経営実態を詳細に分析した一冊です。景況調査を基に、業界別の動向や経営者の意識変化、資金調達や販路拡大の実態などをわかりやすく解説しています。中小企業の経営戦略や政策立案に役立つ具体的なデータと考察を盛り込み、経営者や政策担当者が現状把握と今後の方針策定に活用できる内容となっています。日本の中小企業の実態を深く理解し、経営改善や支援策の策定に役立つ一冊です。

| 書籍名 | 中小企業の経営行動: 景況関連調査が映す実態 |

| 対象者 | 中小企業の経営改善や政策立案に関わるビジネス関係者や経営者におすすめです。 |

| ひとこと説明 | 景況調査をもとにした中小企業の実態と経営行動を詳しく解説した経営実態調査書。 |

| 著者 | 日本政策金融公庫総合研究所 |

| 発売日 | 2025/07/02 |

| 出版社 | 勁草書房 |

| ページ数 | 不明 |

| 価格 | ¥3,520 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

26位:復興金融金庫史: 戦後復興と安定の政策金融

金融政策のおすすめ本・書籍ランキングの第26位は「復興金融金庫史: 戦後復興と安定の政策金融」です。

▼書籍概要

本書は、戦後復興期における日本の金融政策の実態に焦点を当てた専門的な研究書です。復興金融金庫の運営過程や日本銀行の役割、電力や鉱業向けの融資実施の裏側を実証的に解明し、過去の政策失敗の背景に迫ります。戦後の経済復興と金融政策の関係性を深く理解できる一冊であり、歴史的な金融政策の失敗や成功の要因を分析し、今後の政策立案にも示唆を与える内容となっています。日本の戦後復興を支えた金融機関の実像を知りたい研究者や専門家にとって貴重な資料です。

| 書籍名 | 復興金融金庫史: 戦後復興と安定の政策金融 |

| 対象者 | 戦後金融政策や日本の経済史に関心のある研究者や専門家におすすめです。 |

| ひとこと説明 | 戦後の復興金融金庫の実態と政策決定過程を詳細に解明した歴史的研究書。 |

| 著者 | 宮﨑 忠恒 |

| 発売日 | 2025/03/03 |

| 出版社 | 東京大学出版会 |

| ページ数 | 329ページ |

| 価格 | ¥9,130 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

27位:アメリカ連邦準備制度(FRS)の金融政策 (〔世界の中央銀行〕)

金融政策のおすすめ本・書籍ランキングの第27位は「アメリカ連邦準備制度(FRS)の金融政策 (〔世界の中央銀行〕)」です。

▼書籍概要

本書は、アメリカ連邦準備制度(FRS)の金融政策の全貌を解説した一冊です。リーマンショックや世界金融危機における非伝統的金融政策の役割、特に量的緩和(QE)の効果や出口戦略について詳しく分析しています。イエレン前FRS議長の政策決定過程や、その評価も丁寧に解説されており、金融政策の背景や実態を理解したい方にとって貴重な資料となります。現代の金融危機対応策や中央銀行の役割を学ぶために、実務や研究に役立つ内容です。

| 書籍名 | アメリカ連邦準備制度(FRS)の金融政策 (〔世界の中央銀行〕) |

| 対象者 | 中央銀行や金融政策に関心のあるビジネスパーソンや研究者向き |

| ひとこと説明 | アメリカFRSの金融政策と危機対応策を詳述した専門書 |

| 著者 | 田中 隆之 |

| 発売日 | 2014/09/16 |

| 出版社 | きんざい |

| ページ数 | 268ページ |

| 価格 | ¥2,667 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

28位:この金融政策が日本経済を救う (光文社新書)

金融政策のおすすめ本・書籍ランキングの第28位は「この金融政策が日本経済を救う (光文社新書)」です。

▼書籍概要

本書は、金融政策の基本的な仕組みやその重要性を、専門用語や複雑な数式を一切使わずに解説した入門書です。経済の動きや金利の調整がなぜ必要なのか、なぜ金利を上げることが逆効果になる場合が多いのかといった疑問に対し、高校生でも理解できる優しい言葉でわかりやすく解説しています。日本経済の現状や金融政策の役割を正しく理解するための良書で、経済の仕組みを学びたいビジネスマンや投資家にとっても役立つ内容です。

| 書籍名 | この金融政策が日本経済を救う (光文社新書) |

| 対象者 | 経済・金融の基礎を理解したいビジネスマンや投資家におすすめ。 |

| ひとこと説明 | 金融政策の基本とその重要性を平易に解説した入門書。 |

| 著者 | 高橋 洋一 |

| 発売日 | 2011/11/04 |

| 出版社 | 光文社 |

| ページ数 | 205ページ |

| 価格 | ¥628 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

29位:株の稼ぎ技 ~植田日銀の金融政策編~ (SIB)

金融政策のおすすめ本・書籍ランキングの第29位は「株の稼ぎ技 ~植田日銀の金融政策編~ (SIB)」です。

▼書籍概要

本書は、株式投資と密接に関係する日本の金融政策について、わかりやすく解説した一冊です。植田日銀総裁の政策決定の背景や、その影響が投資にどう関わるのかを具体的な事例とともに紹介しています。金融市場の動きや金利の変動を理解する上で役立つ内容が満載で、投資家だけでなく経済に関心のある読者にもおすすめです。初心者から中級者まで、金融政策と株価の関係性を体系的に学びたい方に最適な一冊です。

| 書籍名 | 株の稼ぎ技 ~植田日銀の金融政策編~ (SIB) |

| 対象者 | 金融政策や株式投資に関心があるビジネスパーソンや投資家 |

| ひとこと説明 | 日銀の金融政策と株価動向の関係をわかりやすく解説した実践的な解説書。 |

| 著者 | 株式会社ループスプロダクション, ようこりん, ゆず, 伊藤亮太, 戸松信博 |

| 発売日 | 2023/04/25 |

| 出版社 | standards |

| ページ数 | 不明 |

| 価格 | ¥592 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

30位:マクロ金融危機入門:なぜバブルは繰り返すのか

金融政策のおすすめ本・書籍ランキングの第30位は「マクロ金融危機入門:なぜバブルは繰り返すのか」です。

▼書籍概要

本書は、歴史的なバブルの発生と崩壊の背後にあるマクロ経済のメカニズムを解明し、金融危機の予兆や原因を理解するための重要な知見を提供します。著名な経済学者たちが、バブルの繰り返しや金融市場の動きに潜むパターンを、具体例やデータを交えながら解説。金融政策や投資判断に役立つ洞察も満載で、金融危機の本質を深く理解したい専門家や経済研究者にとって必読の一冊です。

| 書籍名 | マクロ金融危機入門:なぜバブルは繰り返すのか |

| 対象者 | 経済や金融の動きに関心があり、危機のメカニズム理解を深めたい専門家や研究者におすすめ。 |

| ひとこと説明 | 金融危機の歴史と原因を解明し、バブルの繰り返しを理解するための詳細な分析書。 |

| 著者 | マーカス・K・ブルネルマイヤー, リカルド・レイス, 栗林寛幸, 小谷野俊夫, 青木浩介 |

| 発売日 | 2024/10/21 |

| 出版社 | 慶應義塾大学出版会 |

| ページ数 | 不明 |

| 価格 | ¥2,750 |

| 読んだ人のクチコミ |

|