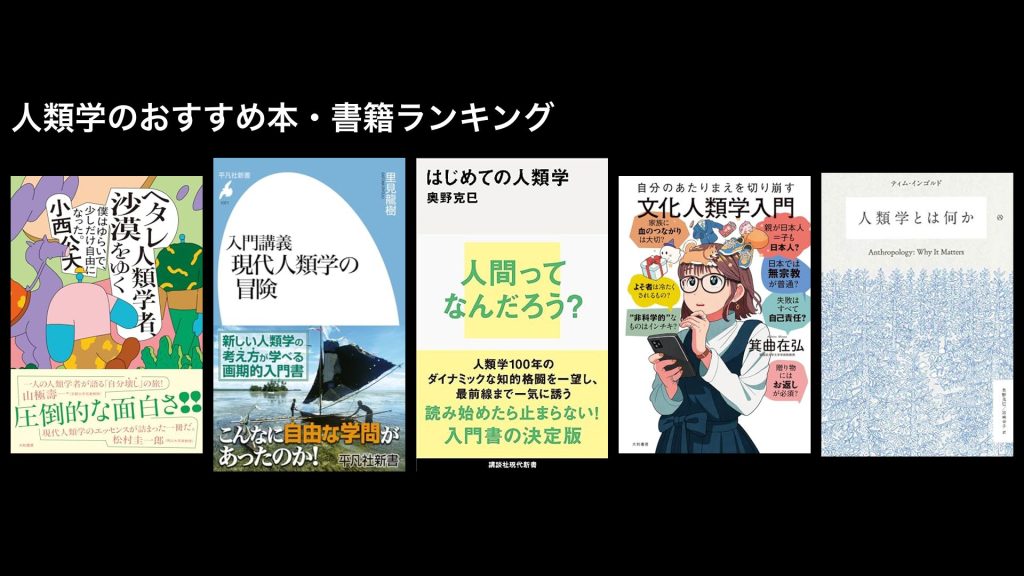

人類学のおすすめ本・書籍ランキング

人類学は、人類の起源や文化、社会構造などを深く理解するための学問です。私たちがどのようにして現在の多様な文化や社会を築いてきたのか、その秘密に触れることができるのがこの分野の魅力です。初めて人類学に興味を持った方から、より深く学びたい方まで、幅広い読者におすすめの書籍をランキング形式でご紹介します。専門的な内容からわかりやすい入門書まで厳選したラインアップで、あなたの知識欲をきっと満たしてくれるはずです。ぜひ参考にしてください!

※本記事のランキングはウェブ上のクチコミ・評判・紹介数などを基準にサイト独自の基準に基づいて作成しております。また、一部のコンテンツにプロモーションが含まれています。

1位:ヘタレ人類学者、沙漠をゆく~僕はゆらいで、少しだけ自由になった。

人類学のおすすめ本・書籍ランキングの第1位は「ヘタレ人類学者、沙漠をゆく~僕はゆらいで、少しだけ自由になった。」です。

▼書籍概要

本書は、山極壽一氏も推薦する、アウト・カーストの民族と沙漠を舞台にしたフィールドワークを通じて、二項対立の枠組みを超えた生き方を探求する一冊です。著者の小西公大は、民族の多様性とその内側に潜む価値観を深く掘り下げ、伝統的な二元論を崩す視点を提供します。沙漠という過酷な環境の中で見えてくる人間の本質や、民族と自然の関係性を丁寧に描きながら、私たちの生き方や考え方に新たな光を当てます。現代社会の二極化に疑問を持つ人、異文化理解に興味がある方にとって、深く考えさせられる一冊です。

| 書籍名 | ヘタレ人類学者、沙漠をゆく~僕はゆらいで、少しだけ自由になった。 |

| 対象者 | 民族研究や異文化理解に関心のある方、二項対立を超えた生き方を模索している方におすすめ。 |

| ひとこと説明 | 多文化共生と脱二元論をテーマにした、沙漠と民族のフィールドワークを通じて人間の多面性を探る一冊。 |

| 著者 | 小西公大 |

| 発売日 | 2024/12/14 |

| 出版社 | 大和書房 |

| ページ数 | 不明 |

| 価格 | ¥2,200 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

2位:入門講義 現代人類学の冒険 (1071) (平凡社新書 1071)

人類学のおすすめ本・書籍ランキングの第2位は「入門講義 現代人類学の冒険 (1071) (平凡社新書 1071)」です。

▼書籍概要

本書は、人類学の基礎から最新の研究動向までをやさしく解説した入門書です。フィールドワークの実態や人間以外の存在への関心の高まりなど、多角的な視点から現代人類学の重要なテーマを紹介しています。著者の里見龍樹氏は、実地調査の経験を交えながら、学問の考え方やアプローチ方法を具体的に解説し、読者が人類学への理解を深められる内容となっています。人間と文化の多様性を理解したい方や、社会や生物多様性に興味のある方にとって、貴重な入門書です。

| 書籍名 | 入門講義 現代人類学の冒険 (1071) (平凡社新書 1071) |

| 対象者 | 人類学や文化理解に関心のある研究者や専門家におすすめです。 |

| ひとこと説明 | 現代人類学の基本とフィールドワークの実態をわかりやすく解説した入門書。 |

| 著者 | 里見 龍樹 |

| 発売日 | 2024/11/19 |

| 出版社 | 平凡社 |

| ページ数 | 190ページ |

| 価格 | ¥1,210 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

3位:はじめての人類学 (講談社現代新書)

人類学のおすすめ本・書籍ランキングの第3位は「はじめての人類学 (講談社現代新書)」です。

▼書籍概要

本書は、人類学の歴史とその思想的背景をわかりやすく解説した入門書です。フィールドワークに挑んだ先人たちの足跡や、マリノフスキ、レヴィ=ストロース、ボアズ、インゴルドといった重要な学者たちの理論を通じて、「人間の生」とは何かを深く探求しています。人類の多様性や文化の形成過程を理解したい方にとって、丁寧な解説と豊富な事例が魅力的です。人類学の基本的な考え方や歴史を学びながら、現代社会における人間の本質についても考えるきっかけとなる一冊です。

| 書籍名 | はじめての人類学 (講談社現代新書) |

| 対象者 | 人類学に初めて触れる専門家や研究者、文化や社会に関心のあるビジネスパーソンにおすすめ。 |

| ひとこと説明 | 人類学の思想と歴史を、主要研究者の理論とともにわかりやすく解説した入門書。 |

| 著者 | 奥野克巳 |

| 発売日 | 2023/08/23 |

| 出版社 | 講談社 |

| ページ数 | 140ページ |

| 価格 | ¥935 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

4位:自分のあたりまえを切り崩す文化人類学入門

人類学のおすすめ本・書籍ランキングの第4位は「自分のあたりまえを切り崩す文化人類学入門」です。

▼書籍概要

本書は、多様な文化や価値観を理解し、異なる背景を持つ人々と共に生きるための視点を提供します。文化人類学の基礎的な考え方や調査手法をわかりやすく解説し、固定観念や「当たり前」を見直す重要性を伝えています。現代社会において多文化共生やグローバル化が進む中、他者理解を深めるための新しい視点や思考法を身につけたい方に最適です。未来志向で、多様性を尊重しながら共存するためのヒントが詰まった一冊です。

| 書籍名 | 自分のあたりまえを切り崩す文化人類学入門 |

| 対象者 | 多文化理解や異なる価値観に関心がある専門職やリーダー層 |

| ひとこと説明 | 異文化理解と多様性を深めるための文化人類学の入門書。 |

| 著者 | 箕曲在弘 |

| 発売日 | 2024/12/19 |

| 出版社 | 大和書房 |

| ページ数 | 不明 |

| 価格 | ¥1,940 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

5位:人類学とは何か

人類学のおすすめ本・書籍ランキングの第5位は「人類学とは何か」です。

▼書籍概要

本書は、ティム・インゴルドを中心に、「他者とともに学び、ともに生きる」ことの意味を深く探求した人類学の入門書です。現代社会の複雑さやグローバルな危機に直面する私たちにとって、異なる文化や価値観を理解し、共存の道を模索するための重要な視点を提供します。人類学の基本的な概念から、未来を切り拓くための思考まで幅広く解説されており、アートや思想、現代社会の問題に関心のある読者にとっても示唆に富む内容となっています。世界の知をリードする著者の洞察を通じて、私たちの未来像を考える一冊です。

| 書籍名 | 人類学とは何か |

| 対象者 | 現代の社会問題や異文化理解に関心のある方におすすめ。 |

| ひとこと説明 | 他者と共に生きることの意味と人類学の未来を探る、思想と実践のガイドブック。 |

| 著者 | ティム・インゴルド, 奥野 克巳, 宮崎 幸子 |

| 発売日 | 2020/03/31 |

| 出版社 | 亜紀書房 |

| ページ数 | 99ページ |

| 価格 | ¥1,980 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

6位:技術人類学からの警告 技術が人間以上になる理由

人類学のおすすめ本・書籍ランキングの第6位は「技術人類学からの警告 技術が人間以上になる理由」です。

▼書籍概要

本書は、現代の政治・経済・環境問題の根底にある人類の歴史と技術の進展を、動物としての人間の本質と関係性の観点から深く掘り下げています。特に、「ものとものの関係性」を軸に、言語や儀礼、国家、科学技術の発展を追究し、なぜ我々の未来が危機に瀕しているのかを考察。未来を生き延びるための洞察と解決策を模索する一冊です。現代社会の根源的な問題を理解したい方にとって、示唆に富む内容になっています。

| 書籍名 | 技術人類学からの警告 技術が人間以上になる理由 |

| 対象者 | 人文・社会科学に関心のある専門家や研究者、未来の社会設計に関わる方におすすめ。 |

| ひとこと説明 | 人間と技術の関係性を歴史的・哲学的に解明し、現代の危機を乗り越えるヒントを示す一冊。 |

| 著者 | 山下 渉登 |

| 発売日 | 2025/04/14 |

| 出版社 | 彩流社 |

| ページ数 | 不明 |

| 価格 | ¥4,400 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

7位:内在的多様性批判: ポストモダン人類学から存在論的転回へ

人類学のおすすめ本・書籍ランキングの第7位は「内在的多様性批判: ポストモダン人類学から存在論的転回へ」です。

▼書籍概要

本書は、ポストモダン人類学の視点から内在的多様性の概念を掘り下げ、存在論的な転回がもたらす新たな理解を提示します。多様性の本質やその価値を問い直し、私たちの認識や文化的枠組みを再考させる一冊です。現代社会で多様性が求められる背景や、グローバル化の進展に伴うアイデンティティの複雑さについても深く論じており、学術的な内容ながらも実践的な示唆に富んでいます。思想や文化、哲学に関心のある読者にとって、現代の多様性理解を深める重要な参考書となるでしょう。

| 書籍名 | 内在的多様性批判: ポストモダン人類学から存在論的転回へ |

| 対象者 | 思想や文化、哲学に関心があり、多様性の新しい視点を深く学びたい専門家や研究者。 |

| ひとこと説明 | 存在論的転回とポストモダン人類学の観点から、多様性の本質と価値を再考する学術書。 |

| 著者 | 久保 明教 |

| 発売日 | 2025/06/25 |

| 出版社 | 作品社 |

| ページ数 | 不明 |

| 価格 | ¥2,970 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

8位:ひっくり返す人類学 ――生きづらさの「そもそも」を問う (ちくまプリマー新書 464)

人類学のおすすめ本・書籍ランキングの第8位は「ひっくり返す人類学 ――生きづらさの「そもそも」を問う (ちくまプリマー新書 464)」です。

▼書籍概要

本書は、人類が直面する生きづらさや絶滅の危機を根源的な視点から問い直す、人類学の新たな展望を示した一冊です。著者の奥野克巳は、ボルネオの森やアニマズム、動物や死者、生命そのものとの対話を通じて、「人間だけが特権的な存在ではない」という深い実感を伝えます。伝統的な人類学を超え、菌や地球外生命体まで視野に入れた多層的な考察は、私たちの世界観と生命観を根底から揺さぶる内容です。絶滅の危機に瀕する人類に、新しい視点と未来への希望をもたらす革新的な一冊です。

| 書籍名 | ひっくり返す人類学 ――生きづらさの「そもそも」を問う (ちくまプリマー新書 464) |

| 対象者 | 生命観や人類の未来に関心がある研究者や読者におすすめ。 |

| ひとこと説明 | 人類の生きづらさと絶滅の危機を、多種多様な生命とアニミズムの視点から問い直す人類学の革新書。 |

| 著者 | 奥野 克巳 |

| 発売日 | 2024/08/08 |

| 出版社 | 筑摩書房 |

| ページ数 | 240ページ |

| 価格 | ¥946 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

9位:ラスタファーライ入門: ジャマイカと日本で人類学しながら考えたこと

人類学のおすすめ本・書籍ランキングの第9位は「ラスタファーライ入門: ジャマイカと日本で人類学しながら考えたこと」です。

▼書籍概要

本書は、ジャマイカの本場でナマのラスタに触れ、その現実と魅力を深く掘り下げながら、ラスタファーリーの背景や思想を冷静に分析した一冊です。著者の神本秀爾氏は、ラスタを愛しつつも客観的な視点を持ち合わせており、現地の空気や人々の暮らしを通じて、宗教や文化の多様性について考えるきっかけを提供します。ラスタの精神や歴史、社会的背景を理解したい方にとって、貴重な視点とリアルな現場の声が満載の内容となっています。ジャマイカと日本の両国を舞台に、人類学的なアプローチでラスタを見つめ直す、まさに入り口となる一冊です。

| 書籍名 | ラスタファーライ入門: ジャマイカと日本で人類学しながら考えたこと |

| 対象者 | 宗教・文化・人類学に関心のある専門家や研究者におすすめ。 |

| ひとこと説明 | ジャマイカでの体験と人類学的分析を通じて、ラスタファーリーの現実と精神性を理解する入門書。 |

| 著者 | 神本秀爾 |

| 発売日 | 2025/03/28 |

| 出版社 | 集広舎 |

| ページ数 | 不明 |

| 価格 | ¥1,430 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

10位:声と文字の人類学 (NHKブックス 1284)

人類学のおすすめ本・書籍ランキングの第10位は「声と文字の人類学 (NHKブックス 1284)」です。

▼書籍概要

本書は、人類が声と文字を通じてどのように自己表現やコミュニケーションを進化させてきたのかを深く探求した一冊です。音声の歴史や言語の多様性、文字の発明とその文化的背景に焦点を当て、私たちの社会や文化における声と文字の役割を明らかにしています。著者の出口顕氏は、人類のコミュニケーションの根底にある本質をわかりやすく解説し、現代の情報社会においても重要な示唆を与えます。学術的な内容を丁寧に整理しつつ、誰もが共感できる興味深い歴史と文化の物語を楽しめる一冊です。声や文字の奥深さに触れ、言語の持つ力を再認識できる貴重な一冊です。

| 書籍名 | 声と文字の人類学 (NHKブックス 1284) |

| 対象者 | 言語や文化の歴史に興味がある専門家や研究者、声や文字の社会的役割に関心のある読者におすすめ。 |

| ひとこと説明 | 声と文字の進化とその文化的意義を解き明かす人類学的考察の書。 |

| 著者 | 出口 顯 |

| 発売日 | 2024/03/25 |

| 出版社 | NHK出版 |

| ページ数 | 不明 |

| 価格 | ¥1,760 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

11位:〈怪奇的で不思議なもの〉の人類学: 妖怪研究の存在論的転回

人類学のおすすめ本・書籍ランキングの第11位は「〈怪奇的で不思議なもの〉の人類学: 妖怪研究の存在論的転回」です。

▼書籍概要

本書は、「妖怪」を超自然的存在や非実在と捉える従来の観念に一石を投じ、存在論的な視点から妖怪の概念を再考する野心的な研究です。18世紀末から現代までの宗教や知識人の思想、そして自然と文化の関係性を丁寧に分析し、妖怪の記述や理解における枠組みの限界を問い直します。妖怪の存在論的な再構築を通じて、私たちが持つ非近代的な存在像に新たな視座をもたらす一冊です。妖怪の概念を深く理解し、文化人類学や思想史に興味のある読者にとって貴重な一冊となるでしょう。

| 書籍名 | 〈怪奇的で不思議なもの〉の人類学: 妖怪研究の存在論的転回 |

| 対象者 | 妖怪研究や人類学、文化史に関心のある専門家や研究者におすすめ。 |

| ひとこと説明 | 妖怪の存在論的再考を通じて、文化や宗教、近代観念の枠組みを超えた新たな妖怪理解を提案する一冊。 |

| 著者 | 廣田龍平 |

| 発売日 | 2023/12/27 |

| 出版社 | 青土社 |

| ページ数 | 327ページ |

| 価格 | ¥3,080 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

12位:うしろめたさの人類学

人類学のおすすめ本・書籍ランキングの第12位は「うしろめたさの人類学」です。

▼書籍概要

本書は、「つながり」を取り戻すことの重要性を問い直す、松村圭一郎による新たな人類学のアプローチです。市場や国家といった制度の間に存在する「スキマ」や「うしろめたさ」に着目し、どのようにして社会の断絶を埋め、共感やつながりを再構築できるのかを探求します。断絶した世界の中で、意識的に「スキマ」や「うしろめたさ」を活用し、新たな関係性やコミュニティを築く可能性を示唆し、現代社会の複雑さに寄り添った思考を促します。制度の弱点や曖昧さを理解し、そこから生まれる「つながり」の力を考える一冊です。

| 書籍名 | うしろめたさの人類学 |

| 対象者 | 制度や社会の断絶に関心があり、「つながり」を模索する実務者や研究者におすすめ。 |

| ひとこと説明 | 制度の隙間と「うしろめたさ」の力を通じて、社会のつながりを再構築する新しい人類学の視点。 |

| 著者 | 松村圭一郎 |

| 発売日 | 2017/09/16 |

| 出版社 | ミシマ社 |

| ページ数 | 189ページ |

| 価格 | ¥1,870 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

13位:その空間を統治するのはだれか: フロンティア空間の人類学

人類学のおすすめ本・書籍ランキングの第13位は「その空間を統治するのはだれか: フロンティア空間の人類学」です。

▼書籍概要

本書は、フロンティア空間における人類の活動とその空間支配の仕組みを多角的に考察した一冊です。人類学の視点から、未知の領域や新しい社会空間において誰がどのように支配と管理を行っているのかを解明しています。地理的・文化的な多様性を踏まえ、現代社会の空間支配の変遷や未来像について深く掘り下げており、学術的な内容ながらも実社会に役立つ洞察を提供します。空間と人間の関係性を理解し、新たな視点を持ちたい方にとって、非常に示唆に富んだ一冊です。

| 書籍名 | その空間を統治するのはだれか: フロンティア空間の人類学 |

| 対象者 | 空間支配や文化人類学に関心のある専門家や研究者におすすめ。 |

| ひとこと説明 | 未知の空間における人類の支配と文化の変遷を多角的に解説した人類学の一冊。 |

| 著者 | 佐川 徹, 岡野 英之, 大澤 隆将, 池谷 和信 |

| 発売日 | 2025/04/15 |

| 出版社 | ナカニシヤ出版 |

| ページ数 | 不明 |

| 価格 | ¥3,850 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

14位:寄食という生き方: 埒外の政治-経済の人類学

人類学のおすすめ本・書籍ランキングの第14位は「寄食という生き方: 埒外の政治-経済の人類学」です。

▼書籍概要

本書は、従来の政治・経済の枠組みを超え、人類学的視点から「寄食」という生き方を探求した一冊です。私たちの社会や文化の根底にある「寄食」の概念を通じて、現代社会の構造や人間の生き方を新たな視点で照らし出します。政治や経済の仕組みだけでは捉えきれない、多様な生き方や価値観の形成過程を丁寧に解説しており、既存の知識を超えた深い洞察を得ることができます。学術的な内容ながらも、現代社会への示唆に富んだ内容で、理論だけでなく実践的な視点も含まれています。人類学や社会学に興味がある方はもちろん、社会の在り方に疑問を持つ読者にもおすすめです。

| 書籍名 | 寄食という生き方: 埒外の政治-経済の人類学 |

| 対象者 | 社会構造や文化の多様性に関心がある専門家や研究者、社会・文化に深く関わるビジネスパーソンにおすすめ。 |

| ひとこと説明 | 「寄食」を通じて現代社会の政治・経済構造と人類の生き方を解き明かす、社会学的な人類学の書。 |

| 著者 | 内藤直樹, 森明子 |

| 発売日 | 2025/04/11 |

| 出版社 | 昭和堂 |

| ページ数 | 不明 |

| 価格 | ¥5,720 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

15位:人類はどこから来て、どこへ行くのか (ちくま学芸文庫ウ-8-3)

人類学のおすすめ本・書籍ランキングの第15位は「人類はどこから来て、どこへ行くのか (ちくま学芸文庫ウ-8-3)」です。

▼書籍概要

本書は、人類の起源と未来について深く考察した科学的かつ哲学的な一冊です。エドワード・O・ウィルソンと斉藤隆央の共著による本書は、生物学、進化論、環境問題、テクノロジーの進展を通じて、人類がどこから来て、どこへ向かうのかを多角的に解き明かします。私たちの存在意義や未来への可能性について新たな視点を提供し、読者に未来への思考を促します。科学と人間の本質に興味がある方にとって、洞察に満ちた必読書です。

| 書籍名 | 人類はどこから来て、どこへ行くのか (ちくま学芸文庫ウ-8-3) |

| 対象者 | 科学や未来の社会に興味があり、人類の進化や未来像を深く知りたい方におすすめです。 |

| ひとこと説明 | 人類の起源と未来を科学と哲学の視点から探求する深い考察書。 |

| 著者 | エドワード・O・ウィルソン, 斉藤 隆央 |

| 発売日 | 2025/07/14 |

| 出版社 | 筑摩書房 |

| ページ数 | 不明 |

| 価格 | ¥1,870 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

16位:〈動物をえがく〉人類学──人はなぜ動物にひかれるのか

人類学のおすすめ本・書籍ランキングの第16位は「〈動物をえがく〉人類学──人はなぜ動物にひかれるのか」です。

▼書籍概要

本書は、人間と動物の深い関係性や、その魅力に迫る人類学の一冊です。動物が私たちの文化や心情にどのように影響を与えているのか、古代から現代までの多様な事例を交えながら解説しています。動物をただの生き物として見るのではなく、人間の生活や精神性に密接に結びついた存在として理解できる内容です。写真やエピソードも豊富で、動物への愛情と共感を呼び起こす一冊です。人間と動物の関係性に新たな視点を持つことができ、動物好きや人類学に興味を持つ方にとっても深い学びとなるでしょう。

| 書籍名 | 〈動物をえがく〉人類学──人はなぜ動物にひかれるのか |

| 対象者 | 動物と人間の関係に興味がある専門家や研究者、動物愛好者、文化人類学に関心のある大人向け。 |

| ひとこと説明 | 人間と動物の関係性を多角的に探る人類学的視点と魅力を伝える一冊。 |

| 著者 | 山口 未花子, 石倉 敏明, 盛口 満 |

| 発売日 | 2024/12/26 |

| 出版社 | 岩波書店 |

| ページ数 | 82ページ |

| 価格 | ¥3,740 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

17位:子どもの文化人類学 (ちくま学芸文庫 ハ-58-1)

人類学のおすすめ本・書籍ランキングの第17位は「子どもの文化人類学 (ちくま学芸文庫 ハ-58-1)」です。

▼書籍概要

本書は、文化人類学の観点から世界各地の子育てや子どもの成長にまつわる多様な習慣や価値観を豊かに描き出しています。極北のインディアンが「あそび」を通じて性別や血縁を超えた交流を楽しむ姿や、ジャカルタのイスラム社会の子どもたちのあり方など、さまざまな文化の子育ての実態を紹介。自然と共に育む遊びやしつけ、親子のつながり、男女の役割の違いなど、異なる社会背景に基づく子どもの成長のあり方を通じて、「育ち」の多様性と可能性を再認識させる一冊です。環境や文化の違いを理解し、子育てや育ちの多様性に関心のある方におすすめです。

| 書籍名 | 子どもの文化人類学 (ちくま学芸文庫 ハ-58-1) |

| 対象者 | 異文化に興味があり、子育てや子どもの成長について深く考えたい方に。 |

| ひとこと説明 | 世界の多様な文化における子育てと子どもの成長のあり方を描いた文化人類学的エッセイ集。 |

| 著者 | 原 ひろ子 |

| 発売日 | 2023/01/12 |

| 出版社 | 筑摩書房 |

| ページ数 | 不明 |

| 価格 | ¥1,100 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

18位:旋回する人類学

人類学のおすすめ本・書籍ランキングの第18位は「旋回する人類学」です。

▼書籍概要

本書は、文化人類学の歴史とそのパラダイム・シフトを丁寧に追いながら、現代社会を形成する「世界の見方」や「価値観」の変化を解き明かす一冊です。黎明期の先駆者たちから、ラトゥールやインゴルドといった現代の研究者まで、多様な視点を紹介しつつ、文化人類学がどのようにして人間の差異や他者理解、経済や宗教、医療といったテーマを扱ってきたのかを解説します。現代社会の複雑さを理解し、新たな視点を獲得するための重要な手掛かりとなる一冊です。

| 書籍名 | 旋回する人類学 |

| 対象者 | 文化人類学や社会学に関心がある専門家や研究者、現代社会の多様性を深く理解したい大人におすすめ。 |

| ひとこと説明 | 人類学の歴史とパラダイムの変遷を通じて、現代社会の複雑さと私たちの世界観を解き明かす学術的な入門書。 |

| 著者 | 松村圭一郎 |

| 発売日 | 2023/04/13 |

| 出版社 | 講談社 |

| ページ数 | 146ページ |

| 価格 | ¥1,562 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

19位:よくわかる文化人類学[第3版] (やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ)

人類学のおすすめ本・書籍ランキングの第19位は「よくわかる文化人類学[第3版] (やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ)」です。

![よくわかる文化人類学[第3版] (やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ)](https://m.media-amazon.com/images/I/31cRI8Tm1HL._SL500_.jpg)

▼書籍概要

本書は、文化人類学の基礎から応用までをわかりやすく解説した入門書です。第3版では、現代社会の多様性やグローバル化の影響を踏まえ、異文化理解や人類の共通点・差異について丁寧に説明しています。具体的な事例や最新の研究成果を取り入れることで、読者が文化の背後にある価値観や生活習慣を深く理解できる内容となっています。学術的な難しさを感じさせず、幅広い読者にとって身近な文化の視点を提供します。文化人類学の基本知識を身につけたい方や、多文化共生について考えたい方におすすめです。

| 書籍名 | よくわかる文化人類学[第3版] (やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ) |

| 対象者 | 文化人類学に関心のある実務者や研究者、異文化理解を深めたいビジネスパーソンに最適。 |

| ひとこと説明 | 異文化理解と人類の多様性をわかりやすく解説した文化人類学の入門書。 |

| 著者 | 綾部恒雄, 桑山敬己 |

| 発売日 | 2025/03/11 |

| 出版社 | ミネルヴァ書房 |

| ページ数 | 不明 |

| 価格 | ¥2,860 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

20位:文化人類学の思考法

人類学のおすすめ本・書籍ランキングの第20位は「文化人類学の思考法」です。

▼書籍概要

本書は、文化人類学の思考法を学ぶことで、「あたりまえ」を疑い、新しい視点を持つための指南書です。異文化理解や社会の多様性を深く掘り下げることで、現代社会で必要な柔軟な思考力を養います。ビジネスマンやクリエイター、教育関係者など、多様な分野で役立つ知見が満載であり、実践的なエクササイズや具体例も豊富に紹介されています。文化人類学の基礎から応用まで体系的に学べるため、日常の見方や考え方を変えたい方に特におすすめです。新しい視点を身につけたい方にとって、必携の一冊となるでしょう。

| 書籍名 | 文化人類学の思考法 |

| 対象者 | 文化や社会の多様性に関心があるビジネスパーソンやクリエイターにおすすめ。 |

| ひとこと説明 | 異文化や社会の多様性を理解し、柔軟な思考を促す文化人類学の入門書。 |

| 著者 | 松村 圭一郎, 中川 理, 石井 美保 |

| 発売日 | 2019/04/16 |

| 出版社 | 世界思想社 |

| ページ数 | 153ページ |

| 価格 | ¥1,980 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

21位:文化人類学入門(増補改訂版) (中公新書)

人類学のおすすめ本・書籍ランキングの第21位は「文化人類学入門(増補改訂版) (中公新書)」です。

▼書籍概要

本書は、文化人類学の基本的な概念や理論をわかりやすく解説した入門書です。多様な文化や習慣、社会構造について具体例を交えながら紹介し、異文化理解を深める手助けをします。増補改訂版として最新の研究や事例も取り入れられ、学術的な内容と平易さを両立させている点が魅力です。人間の文化の多様性やその背景にある思考様式を理解したい方にとって、視野を広げる一冊となるでしょう。社会や人類の根本的な理解を促す重要な入門書です。

| 書籍名 | 文化人類学入門(増補改訂版) (中公新書) |

| 対象者 | 文化や人類学に関心のあるビジネスパーソンや研究者、社会活動家におすすめ。 |

| ひとこと説明 | 人類の多様な文化と社会構造を理解するための基礎的な解説書。 |

| 著者 | 祖父江孝男 |

| 発売日 | 1990/02/01 |

| 出版社 | 中央公論新社 |

| ページ数 | 289ページ |

| 価格 | ¥862 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

22位:ブラックボランティアからの脱出: いじめと情動の文化人類学

人類学のおすすめ本・書籍ランキングの第22位は「ブラックボランティアからの脱出: いじめと情動の文化人類学」です。

▼書籍概要

本書は、いじめや社会的孤立という課題に直面した人々の心理と文化の側面を、文化人類学の視点から深く掘り下げた一冊です。著者の片桐尉晶(保昭)氏は、実地調査やインタビューを通じて、被害者の情動や社会的背景を丁寧に解明しています。特に、「ブラックボランティア」と呼ばれる自己犠牲や無償の奉仕活動に潜む心理的な落とし穴や、その影響を受けた人々の苦悩に焦点を当てています。読者は、いじめ問題の根底にある文化的要因や、情動のメカニズムについて深い理解を得ることができ、社会的な偏見や誤解に新たな視点を持つことができるでしょう。社会的な孤立やいじめに関心がある方はもちろん、文化人類学や心理学に興味のある方にもおすすめです。

| 書籍名 | ブラックボランティアからの脱出: いじめと情動の文化人類学 |

| 対象者 | いじめや社会的孤立の背景に関心のある社会人や研究者 |

| ひとこと説明 | 文化人類学の視点から見たいじめと情動のメカニズムを解明する一冊。 |

| 著者 | 片桐尉晶(保昭) |

| 発売日 | 2025/06/06 |

| 出版社 | 風土計画舎 |

| ページ数 | 不明 |

| 価格 | ¥1,980 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

23位:「その日暮らし」の人類学~もう一つの資本主義経済~ (光文社新書)

人類学のおすすめ本・書籍ランキングの第23位は「「その日暮らし」の人類学~もう一つの資本主義経済~ (光文社新書)」です。

▼書籍概要

本書は、「その日暮らし」の人々の生き様と、彼らが形成する独自の経済圏を通じて、資本主義の裏側に潜む実情を浮き彫りにします。著者は、伝統的な経済学や社会学の枠を超え、実際に現場で働く人々の声に耳を傾けながら、彼らが抱える現実とその背景にある価値観を丁寧に解説しています。資本主義の一面だけでは見えない、多様な働き方や生き方の実態を理解できる一冊です。経済システムの裏側や働き方の多様性に興味がある方にとって、深い洞察と新たな視点をもたらしてくれるでしょう。

| 書籍名 | 「その日暮らし」の人類学~もう一つの資本主義経済~ (光文社新書) |

| 対象者 | 経済や働き方の多様性に関心がある専門職や研究者におすすめです。 |

| ひとこと説明 | 「その日暮らし」の人々の暮らしと経済活動を通じて、資本主義の多様な側面を明らかにした人類学的観察書。 |

| 著者 | 小川 さやか |

| 発売日 | 2016/07/20 |

| 出版社 | 光文社 |

| ページ数 | 224ページ |

| 価格 | ¥726 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

24位:カラー図鑑 フェミナ・サピエンス全史 人類の進化と女性の祖先

人類学のおすすめ本・書籍ランキングの第24位は「カラー図鑑 フェミナ・サピエンス全史 人類の進化と女性の祖先」です。

▼書籍概要

本書は、人類の進化と女性の祖先に焦点を当てたビジュアル豊かな図鑑です。フェミニズムや進化論、社会構造の変遷をわかりやすく解説し、現代社会におけるジェンダーや人間の起源について深く理解できる内容となっています。マルタ・ユストスらの専門的な視点と豊富なイラストを通じて、歴史と科学の融合を実感できる一冊です。人間の本質や女性の役割を学びたい方に特におすすめで、知識を深めながら視野を広げることができるでしょう。

| 書籍名 | カラー図鑑 フェミナ・サピエンス全史 人類の進化と女性の祖先 |

| 対象者 | 進化とジェンダーに関心のある専門家や研究者、歴史や科学の知識を深めたい方 |

| ひとこと説明 | 人類の進化と女性の祖先をビジュアルと解説でわかりやすく解き明かす科学と歴史の総合図鑑。 |

| 著者 | マルタ・ユストス, ディエゴ・ロドリゲス・ロブレド, 篠田 謙一, 網野 真木子 |

| 発売日 | 2025/06/23 |

| 出版社 | 西村書店 |

| ページ数 | 不明 |

| 価格 | ¥2,970 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

25位:鳥居きみ子: 家族とフィールドワークを進めた人類学者

人類学のおすすめ本・書籍ランキングの第25位は「鳥居きみ子: 家族とフィールドワークを進めた人類学者」です。

▼書籍概要

本書は、人類学の研究者でありながら家族と共にフィールドワークを進めた鳥居きみ子の生涯とその研究活動に焦点を当てた一冊です。彼女の調査は、単なる学術的探究にとどまらず、家族の絆や日常生活の中で文化や社会を深く理解しようとする姿勢が印象的です。あまり知られていなかった彼女の人生と、探求心に満ちた学びの軌跡を通じて、人類学の新たな側面を垣間見ることができます。研究者だけでなく、文化や人間の多様性に興味を持つ読者にもおすすめです。

| 書籍名 | 鳥居きみ子: 家族とフィールドワークを進めた人類学者 |

| 対象者 | 人類学や文化研究に興味があり、調査の裏側や人物の生き様に触れたい方に。 |

| ひとこと説明 | 家族と共にフィールドワークに取り組んだ人類学者鳥居きみ子の人生と研究活動を紹介する一冊。 |

| 著者 | 竹内 紘子, 岸 積 |

| 発売日 | 2024/02/26 |

| 出版社 | くもん出版 |

| ページ数 | 不明 |

| 価格 | ¥1,540 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

26位:脱観光化の人類学:かわりゆく観光と社会のゆくえ

人類学のおすすめ本・書籍ランキングの第26位は「脱観光化の人類学:かわりゆく観光と社会のゆくえ」です。

▼書籍概要

本書は、観光が社会や文化に与える影響を深く掘り下げ、従来の観光観を覆す「脱観光化」の潮流を人類学の視点から解説しています。観光の変容や持続可能性、地域コミュニティの変化といった重要なテーマを、多角的に考察。現代社会における観光の役割や未来像を理解したい方にとって、新しい視点と洞察を得られる一冊です。観光産業や都市計画、社会変動に関心のある専門家や研究者はもちろん、広く現代社会の動きを知りたい読者にもおすすめです。

| 書籍名 | 脱観光化の人類学:かわりゆく観光と社会のゆくえ |

| 対象者 | 観光の社会的影響や未来に関心のある専門家や研究者、社会学・人類学の関心を持つ方に。 |

| ひとこと説明 | 観光の変化と社会の未来を人類学的に解説した、現代の観光と社会のゆくえを理解するための重要な一冊。 |

| 著者 | 東 賢太朗, 福井栄二郎, 奈良雅史 |

| 発売日 | 2025/04/03 |

| 出版社 | ミネルヴァ書房 |

| ページ数 | 不明 |

| 価格 | ¥6,050 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

27位:身ぶりとしぐさの人類学: 身体がしめす社会の記憶 (中公新書 1311)

人類学のおすすめ本・書籍ランキングの第27位は「身ぶりとしぐさの人類学: 身体がしめす社会の記憶 (中公新書 1311)」です。

▼書籍概要

本書は、人間の身振りやしぐさに潜む社会的意味や文化的背景を深く探究した一冊です。野村雅一氏は、身体表現がどのようにして社会の記憶や価値観を伝える手段となるのかを、多様な文化や歴史的背景を交えて解説しています。具体的な事例や観察を通じて、私たちが普段何気なく行っている動作が、実は複雑な社会的意味を持ち、コミュニケーションの根底にあることを理解させてくれます。身体の動きに潜む文化の奥深さを知ることで、非言語コミュニケーションや社会の記憶の仕組みについて新たな視点を得られる一冊です。

| 書籍名 | 身ぶりとしぐさの人類学: 身体がしめす社会の記憶 (中公新書 1311) |

| 対象者 | 身体表現や社会の記憶に興味がある専門家や研究者、文化人類学に関心がある方におすすめ。 |

| ひとこと説明 | 身体の動きとしぐさから社会の記憶や文化を解き明かす人類学の入門書。 |

| 著者 | 野村 雅一 |

| 発売日 | 1996/07/01 |

| 出版社 | 中央公論新社 |

| ページ数 | 225ページ |

| 価格 | ¥90 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

28位:働くことの人類学【活字版】 仕事と自由をめぐる8つの対話

人類学のおすすめ本・書籍ランキングの第28位は「働くことの人類学【活字版】 仕事と自由をめぐる8つの対話」です。

▼書籍概要

本書は、「働くこと」と「自由」について深く考察した対話集です。人類学の視点から現代社会の労働観を掘り下げ、仕事の本質や働く意味について多角的に議論しています。著者の松村圭一郎氏とコクヨ野外学習センターの専門家たちが、歴史や文化、経済の背景から現代の働き方までを丁寧に解説。仕事と個人の自由の関係性を問い直す内容は、働き方改革やキャリアデザインに関心のあるビジネスパーソンやマネジメント層にとって新たな視点を提供します。自身の働き方を見つめ直したい方にとって、洞察に富む一冊です。

| 書籍名 | 働くことの人類学【活字版】 仕事と自由をめぐる8つの対話 |

| 対象者 | 労働や働き方に関心のあるビジネスパーソンやマネジメント層におすすめ。 |

| ひとこと説明 | 働くことと自由の関係性を多角的に考察した人類学的対話集。 |

| 著者 | 松村 圭一郎, コクヨ野外学習センター |

| 発売日 | 2021/06/29 |

| 出版社 | 株式会社黒鳥社 |

| ページ数 | 不明 |

| 価格 | ¥2,200 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

29位:曠野から アフリカで考える (法蔵館文庫)

人類学のおすすめ本・書籍ランキングの第29位は「曠野から アフリカで考える (法蔵館文庫)」です。

▼書籍概要

本書は、西アフリカのサヴァンナ地帯に暮らす人々とその環境を、詳細な描写と豊かな表現力で綴った人類学の名著です。著者たちは現地の人々の暮らしや文化を深く掘り下げ、自然とのつながりや社会構造を鮮やかに描出しています。長年のフィールドワークに基づくエッセイは、アフリカの多様な風土や人間の営みを理解するための貴重な手引きとなります。人類学や自然環境に興味を持つ読者にとって、アフリカのリアルな姿と人間の根源的な営みを学べる一冊です。復刊により新たに手に取りやすくなったこの本は、異文化理解や環境問題を考えるきっかけにもなるでしょう。

| 書籍名 | 曠野から アフリカで考える (法蔵館文庫) |

| 対象者 | 人類学やアフリカの文化・自然に関心のある専門家や研究者におすすめ。 |

| ひとこと説明 | アフリカのサヴァンナで暮らす人々と自然環境を詳細に描く人類学の名エッセイ集。 |

| 著者 | 川田順造, 柴田 翔, 四方田犬彦 |

| 発売日 | 2025/05/09 |

| 出版社 | 法蔵館 |

| ページ数 | 不明 |

| 価格 | ¥1,430 |

| 読んだ人のクチコミ |

|

30位:人類は1人から始まった: そして1人に戻っていく

人類学のおすすめ本・書籍ランキングの第30位は「人類は1人から始まった: そして1人に戻っていく」です。

▼書籍概要

本書は、人間の起源と進化、そして未来について深く考察した一冊です。私たちがいまいる場所や、これまで歩んできた道のりを振り返りながら、個人と社会のつながり、生命の本質について新たな視点を提供します。著者の視点は哲学的かつ科学的要素を巧みに融合し、読者に自己理解と共感を促す内容となっています。人生の意味や人類の未来像に興味がある方にとって、思考のきっかけとなる一冊です。日常の中で忘れがちな大切な問いを投げかけ、人生の深さを再認識させてくれるでしょう。

| 書籍名 | 人類は1人から始まった: そして1人に戻っていく |

| 対象者 | 人類の歴史や未来に関心があり、自己や社会の本質を深く理解したい方におすすめ。 |

| ひとこと説明 | 人類の起源と未来を考察し、自己や社会の本質を見つめ直すための思索の書。 |

| 著者 | J.VISION |

| 発売日 | 不明 |

| 出版社 | 不明 |

| ページ数 | 不明 |

| 価格 | ¥980 |

| 読んだ人のクチコミ |

|